2022年11月月刊

粵文之路;US Midterms;中美關係; 瞓覺;汪小菲大S離婚;男女出生比率;Twitter;另類事實?;英國慳電;U型鎖;習得性無助;批量絕望者;《一九四二》;《九槍》;《正義迴廊》;卡塔爾世界盃;雞蛋;戰爭下嘅烏克蘭人;End Russian Empire;《進擊的巨人》;Russia planned attacking Japan;攝影,張照堂;蔡玉玲;

well,呢排開始有啲忙,所以今個月就發一刊,大家將就睇啦

- 粵文之路

粵文之路

都算係啓蒙,從冚唪唥、粵典到迴響等等,係我頻繁地邊學邊寫粵文嘅開始

- US Midterms

The most obvious differences appeared to be the abortion and democracy issues that were at stake, state by state. In Pennsylvania, Republicans nominated a candidate for governor, Doug Mastriano, who was central to efforts to overturn the states’s 2020 presidential election results. Democrats feared that a Mastriano victory could risk a constitutional crisis and a threat to democratic government. It might have threatened another long-held right as well; Mr. Mastriano is a strident opponent of abortion, and Republicans controlled the state Legislature.

The two issues were less critical in New York. There was no danger that the Democratic Legislature would overturn abortion rights. No movement emerged in 2020 to overturn Mr. Biden’s victory in New York, and there is little indication that anyone feared Mr. Zeldin might do so. As a result, Republicans focused the campaign on crime. And it paid off.

There’s no way to know what might have happened in this election if the Supreme Court hadn’t overturned abortion rights or if Mr. Trump had quickly conceded the last election. But one example that might offer a clue is Virginia. It held its governor’s and state legislative elections last year. As a result, the unusual state-by-state dynamics were absent; Virginia acted something like a control group in a nationwide experiment.

Republicans there tended to fare well Tuesday. They outperformed Mr. Trump in every House race, with Democrats winning the statewide House vote by only two percentage points — eight points worse than Mr. Biden’s 10-point victory in the state in 2020. If abortion and democracy hadn’t been major issues elsewhere, perhaps Virginia’s seemingly typical show of out-of-party strength would have been the result nationwide. But not this year.

同之前分享過嘅文章觀點大同小異,所以點樣吸引到受眾嘅目光係好重要嘅能力

同埋對手嘅行動都好影響結果,well,諗緊係咪可以整成一種博弈問題hhh,不過係好複雜嘅問題

- 中美關係

- 瞓覺

標題有少少誤導人,因為係從兩段冇關係嘅段落摘落嚟

普拉瑟表示,如果经常靠喝咖啡撑过下午的倦意,那等到晚上睡觉前你的身体里仍会含有咖啡因。

普拉瑟说,当人们在一个不眠之夜中痛苦挣扎时,他们经常担心,第二天睡眠不足会给他们带来怎样的打击。但普拉瑟说,一晚,甚至几晚很少休息不会破坏你长期的睡眠方式。“任何有小孩的父母都会告诉你,睡得少也能活下去,”他说。“你会经历这些糟糕的夜晚。你的身体是有复原力的。”

- 汪小菲大S離婚

端傳媒|小端網絡觀察: 汪小菲大S離婚協議糾紛,兩岸網友都在討論什麼?

更多的網民則在鄧高靜律師微博下留言,對汪小菲簽署協議卻出爾反爾、不懂法律的做法表示唾棄。有網民寫道︰「汪小菲,典型的國男😀丟人現眼」、「他和他的支持者真是法盲」。也有網民同情大S犧牲身體誕育孩子的辛苦,抨擊汪小菲企圖裹挾輿論、渾水摸魚拒絕執行撫養義務的做法︰「協議是自己親手簽,要做的難道不是申訴嗎?現在是找網上法院?鬧一次賺不少錢,倒是不虧。」、「滿屏可憐一個不給撫養費的男人,真是屁股決定腦袋,希望國内法律健全起來,離婚更能保護孩子婦女的權益。」

有網民不禁質疑汪小菲與大S的爭議始末實為帶貨︰「離婚後還要被惡婆婆三天兩頭辱駡誹謗曾熱度直播賣貨,真的好慘啊」、「這母子兩吃流量紅利可是嘴叭叭香呢」;也有網民在反思︰「中國人的錢很好賺,這話真的沒毛病」、「你們在幹什麽??眾籌給光頭交電費??代價不用這麽大的!」

「現在已經是一場大型的獵巫狂歡了,她(大S)前夫和婆婆指認她是女巫,所有人都要求把她放在火上燒,說如果她是女巫就不會被燒死。而她的母親、她的姐妹,也全部都是女巫。」一位中國網民以此總結。

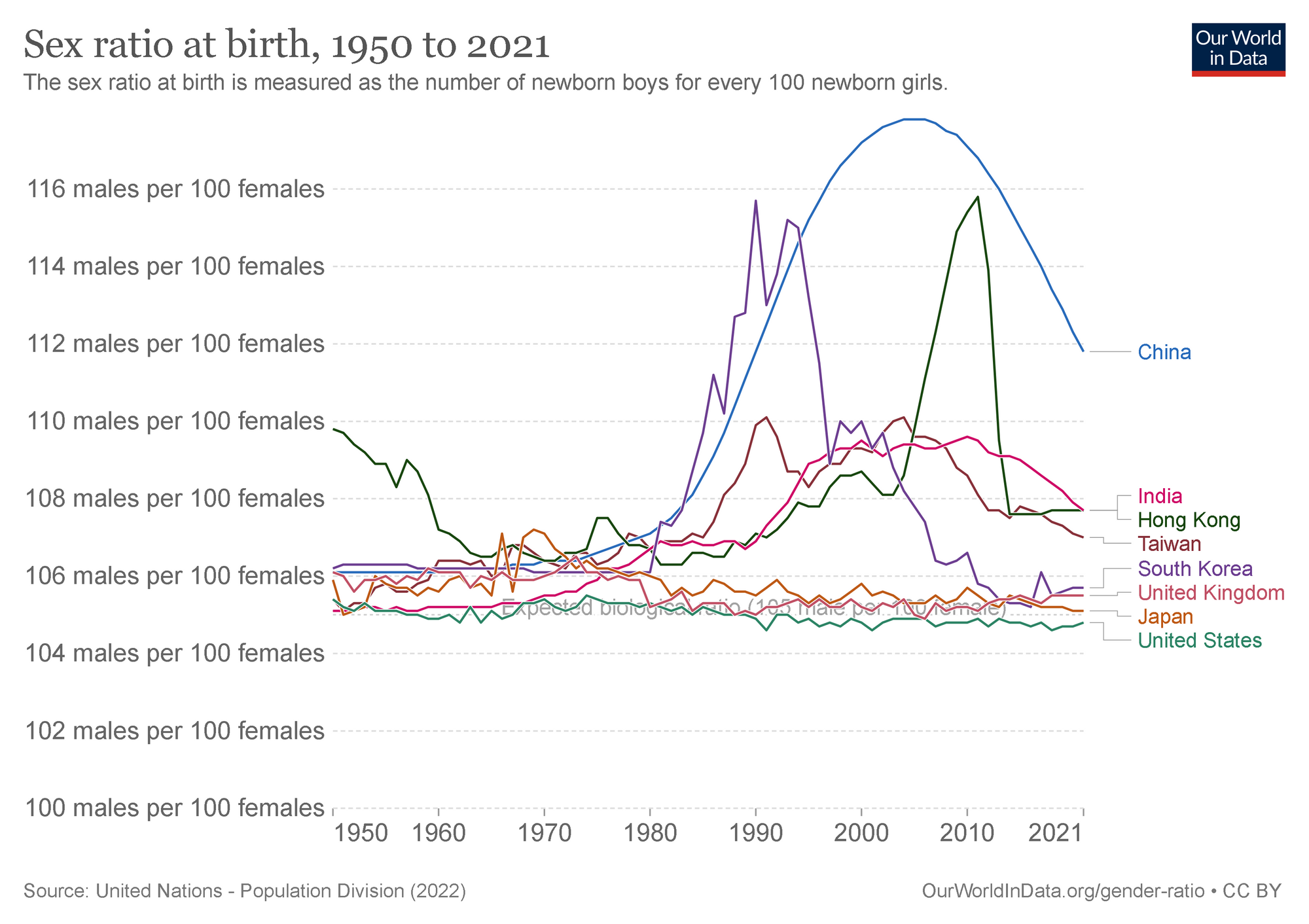

- 男女出生比率

註:據聯合國,102~107係合理區間

幅圖都比較好玩(but 背後嘅現實可能會好恐怖)

第一個係中國高高在上(應該冇人以此為豪啩)……原因好易明:

同其他有啲地方出現嘅趨勢一致,都係由於當地重男輕女嘅傳統同心理,再加上醫療條件嘅進步導致好多女胎兒未降生就已經離開呢個世界;

而喺中國,自80年代以嚟實行計劃生育政策,女嬰大規模被遺棄甚至殺害,令到呢個數字更加大,超級crazy,但係,冇人會對此負責,冇人會道歉、會認錯,sad but true

第二個就係香港嘅情況,喺醫療科技未發達嘅時候,就已經有好高嘅男嬰出生率,why?(我諗唔明,唔知會唔會有人知點解?

- Twitter

杂谈:从 Twitter 迁移至 Mastodon

之前都有分享過如果收購成功可能嘅結果同馬斯克其人係點嘅文章,都幾吻合而家嘅情況

值得注意的是:Mastodon 的自由并不是你什么都可以发的“绝对自由”,例如种族歧视、仇恨言论、垃圾小广告等,是被大多数服务器所禁止的——实例的规则由服务器搭建者设置。不同的 Mastodon 服务器搭建者可设置不同的规则,但基本大同小异,主要是防止仇恨言论和骚扰、以及遵守服务器所在地法律以免服务器被封等,一定程度上也反映了社群共识。

- 另類事實?

當然,如同前面所說,這篇文章只能看出「各台觀眾看法是否有差異」的現況,實際上未能做出因果推論:是媒體讓觀眾更極化?還是意見在不同極端的觀眾,本來就會收看不同媒體?只能解釋,民視的觀眾更可能(有約一半)認為「疫情對經濟負面影響不大(可能是因為政府成功防疫)」,而旺中的觀眾,則更可能認為「疫情對經濟影響非常負面(可能是因為政府防疫無能)」。

總之,對於「現實」的判斷,在同時涉及對政府成績的評價下,確實不同家媒體的觀眾就有些不同的看法。不過,雖然有差別,但「五成 vs. 七成」終究不同於「兩成 vs. 九成」,我認為,應不至於可稱為平行宇宙,畢竟即使在民視觀眾中,也有超過一半認為有負面影響。

同時,在「經濟影響」這個概念如此複雜下(有些產業受損嚴重,但有些產業影響有限、甚至有所成長),又考慮到2021年5月前台灣的疫情仍穩定,這樣的差異,應該仍可以視為多元社會中正常的意見落差,而非有如同「另類事實」存在般的巨大鴻溝。

當然,民意如流水,如果現在再做調查,這個數字顯然會很不一樣,但從這樣數字展現的是,在現今的台灣,不只關於現實「認知」的層次,即使到了「評價」的層次,人們的看法都有接近之可能。台灣公眾討論或許有很多問題,但絕未陷入被撕裂、扭曲到無法互相溝通的平行宇宙。

呢種調查其實幾好,可以更深入瞭解現況

- 英國慳電

住了幾個月,阿庭被迫出驚人的省電意識——以前在香港,阿庭白天在家也總會開燈,「最多只是少開一兩盞」,也不會留意電器的待機狀態(Stand-by)會耗電。現在人在英國,夏天晚上9時才天黑,阿庭就等到天黑才開燈,也會主動關上插座電源。

阿庭沒有想到,移居到一個有超過60家電力供應商的英國,適應新生活其中一項最重要的,是天天學習省電。

在自由的電力市場中,人人都可以贏家,也可以是輸家,皆因不是所有電力供應商都可以將批發成本轉嫁,特別是英國電力市場有一種名為Fixed-rate的固定電價收費計劃,顧名思義就是合約期內電價不變,令用戶得到價格保障,但風險則由電力供應商承擔。

阿庭的省電做法,其實也收錄在香港機電工程署2022年最新版的《節能小貼士——家居》小冊子中。不過,英國人遠比香港人「節能」,香港2020年的人均用電仍高達5894度,比英國人均的4500度,足足多了三成。

get一本入list嘅書

省電對香港人而言,從來不是一種需要,更不是一種壓力,因為成本實在太微不足道。幾年前,政府推出電費補貼,更有不少家庭因此不用繳付電費。對比之下,雖然英國生活的成本不斷上升,阿庭仍然覺得一切值得:「兒子來到英國好開心,他一落機就脫口罩大叫『I am free!』,而且兒子戶外活動多了,人都比較Fit,瘦了兩公斤。」

面對未來電費將再增一倍,阿庭也自覺改變了世界觀︰「以前在香港會好香港中心,會看戰爭新聞,但不會看打仗影響能源,不會理解如何影響日常生活。但當現在看戰爭,看政策,看時局,看世界大事,發現原來是會對我日常生活有影響。」

- U型鎖

9月16日,这家本地最大的报纸上,没有对此事的消息。但在头版的右下方,有一条转载的消息:“全球爆发反美浪潮”。

当日的报纸评论版上,有一篇评论,题目叫《理性合法地表达爱国热情》。9月18日,这家报纸的评论版,出现另一篇文章,题目叫《若法治被践踏,则爱国无意义》。

文章在结尾说:“那些比暴力拼罪恶的’爱国’,本质上是虚伪的、荒诞的、罪恶的。法治是一国之魂,若法治被践踏,则爱国无意义。”

“那时,媒体环境还不像今天这样差。虽然不能报道新闻,但我们努力争取后,还是刊发了这两篇评论。”马九器说。他是一名资深评论员,也是当时这两篇评论的作者。那以后,随着言论环境的渐次恶化,他已于2015年离开了媒体。同时他发现,自己作为一个评论人,在这个国家“已无处可去”。

生活太苦闷了。她希望能给自己和丈夫找点乐子,她给丈夫准备着轮椅。他的自尊心太强,这么多年,一直不肯拄拐杖。但要出门,去看景点,还是离不开轮椅。

她的愿望是,政府能够一次性给他们补偿,以后他们就不用老去找政府,还可以在自己家门口的医院治疗,甚至可以去别的城市请医生给李建利会诊。

这天下午,区里的科长到家里来慰问时,她再次重申了自己的要求。科长只说让他们耐心等待。把科长送出门时,她听见丈夫说了句:“谢谢政府。”

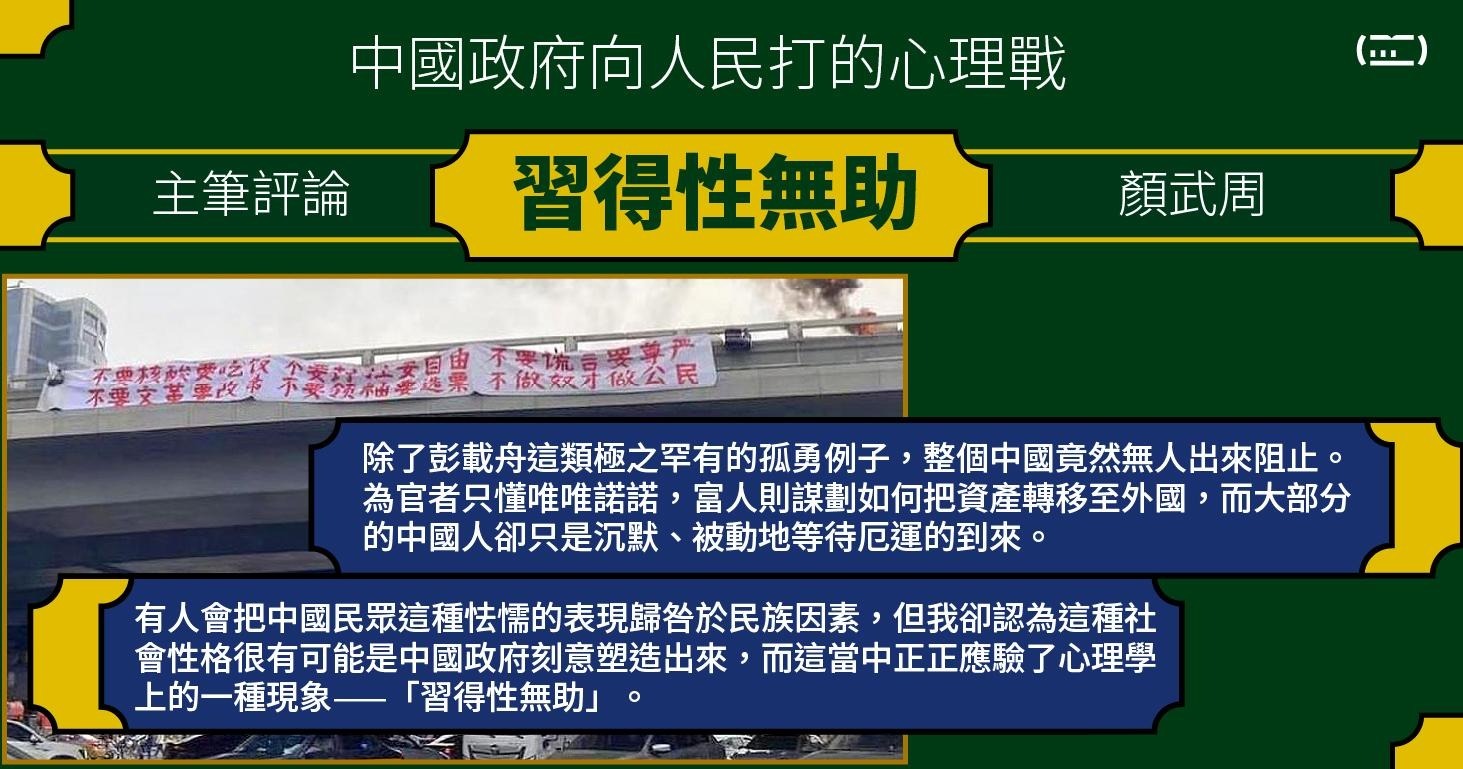

- 習得性無助

顧名思義,「習得性無助」是指無助、氣餒、甚至絕望的表現是由過去的經驗所習得。我們經常會說「失敗乃成功之母」,但心理學的研究卻印證了事實是剛剛相反的,失敗的經驗不只不會指向成功,反而會不斷打擊人們的信心。而這種從失敗體驗而獲取絕望認知的心理現象,是由美國心理學家Martin E. P. Seligman發現,他是透過一套電撃狗隻的實驗而得出這套理論。

如早前甚囂塵上的徐州八孩母親事件以及唐山打人事件,中國政府明明可以以「青天大老爺」的形象拯救人民於水火之中,從而爭取民心,卻偏偏選擇了打壓民眾維權的行動,以社會主義鐵拳徹底打碎政府在人民心中偉大的形象。有人認為這是由於共產黨要包庇犯法官員,然而中國政府更大的考慮或在於,他們擔心一旦真的回應民間訴求,會使民眾認為原來輿論或社會監督真的可以起到制衡政府的作用,從而打破他們多年來在中國人民心中所建立「任何反抗都沒有用」的觀念。

當然,社會與Seligman的實驗截然不同,我們無法輕易地把成功的抗爭經驗帶給民眾。不過了解到「習得性無助」這心理現象,至少可以讓我們明白,中國社會那種怯懦的表現或許是過去經驗所獲得,而這些經驗很多時候是中國政府刻意塑造出來。因此歸根究柢,這其實是政府與民間的認知作戰。

要改變中國社會這種消極、悲觀、絕望的態度,最好的方法當然是能夠把成功的經驗,那怕是最微小的成功,帶到中國社會之中。然而即使不可行,也應該讓他們了解到,他們有這種無助的感覺其實是中國政府營造出來,這便是民間向政府認知作戰的反擊。

- 批量絕望者

因為已知已講過嘅原因,好少發關於中華人民共和國嘅嘢,不過小説又 buy 嘅,因為見到改變嘅可能性,一如目前嘅情況,未到完全習得性無助嘅階段

我表姐繼續給我發來安慰並且貼心地不提她朋友圈裏的風花雪月或燈紅酒綠。我表姐說看看窗外,秋天要到了。你瞧見了嗎樹葉黃了沒風也會滴溜溜地飄落下來。她說我不會叫你別老盯着手機,但是偶爾看看秋葉。我說你哪來的自信我這裏有窗,她沉默了,我知道她憋着一些優越的奢侈的不可置信。她沉默了然後說會好的,被我一句「放屁」崩走。

在夢裏浸泡着我幾乎可以對那些一閃而過的殘酷的新聞視而不見。我會為了自己的生活變得麻木,說服自己不為此感到過於無謂地憤怒悲傷。如果這就是我的報應的話,那天還真是苛刻。

有時我會屏蔽我表姐的朋友圈一段時間,但很快又會取消。她在過我本將擁有的生活,我看她的故事像在做夢。容易上癮,但醒來的時候太痛苦了。做美夢是最坑人的事,史鐵生說。更坑人的是美夢的主人推薦我看了他的《宿命》,讓我淚流滿面,讓我再也不敢看他的任何其他文章。還讓我想起我曾唾棄過他的,嫌語文課本里節選的他的《秋天的懷念》太矯情。我表姐發來她的自由的甘甜的飄揚着滴溜溜旋轉金黃秋葉的世界的悠遠飄渺之音,想讓我跟着學唱。我已經啞了不識譜了,她想讓我學唱。

這一刻我心中誕生的惡念可與撒旦媲美。這惡念若能從我身體裏解脫則可引來三個月的大洪水滅絕全世界,可是那也只有三個月。我不覺得那會是我的錯。總之我身在地獄,無論被粉飾得多麼正常。我願意拋棄道德和良知背叛一切來進行一次復仇,對一切有辜和無辜的東西,包括我曾嚮往的,我曾夢見過的美好世界。我是被批量產出的絕望者的一份子,一個死人。基於我的年齡和過去和家教和學識,這話聽上去相當可笑相當幼稚。總之,總之,總之我身在地獄。

- 《一九四二》

但,星星还是宁愿自己饿着,也要喂猫喝粥。而在一次轰炸后,星星也是不顾死活,第一时间去找她的猫。

之前觉得她怎么那么作,但现在我懂了,那是她的精神寄托,那是她对“非必要”的抗拒。

当现实连这点“非必要”的空间都没有的时候(要杀掉小猫给嫂子熬汤),她只是淡淡地说了句“我也要喝猫汤”。

这一刻,她的精神世界崩塌了。

其實本來想睇,但多手查咗下

广告语真的很好,“一段被遗忘的历史,一个必须面对的真相”;只是,在伪历史里“温

故”,最后“知”的,会是什么“新”呢?

當然,當佢係文學作品嘅話就無所謂,但都係會好容易搞亂自己嘅歷史記憶,所以算數。唔否認可能係好好嘅作品,只係個人唔buy

而我buy嘅係邊啲?比如下邊介紹嘅呢個,雖然兩個作品題材類型唔同冇得噉比較

- 《九槍》

早已身經百戰的蔡崇隆灑脫地說,照理好像是要跟竹北分局取得授權,但他也知道警方絕不可能授權給他,就算如此,片段還是得用。他坦言自己在拍攝《島國殺人紀事》系列時,也照樣放入了關鍵錄音檔與未經允許的偷錄畫面,但最終亦無一人對他提告。蔡崇隆強調,這是牽涉公共利益的問題,即便被告上法院,他也已經準備好說詞,也會坦然面對審判。

唯一讓蔡崇隆卻步的,反而不是司法問題,而是倫理問題。他知道在紀錄片倫理之中有一個重要的要求,那就是不宜以奇觀式的態度去展現弱勢者的處境,但就這部作品的脈絡來看,他又覺得使用有其意義。蔡崇隆指出:「陳崇文等人是第一層,我們是第二層的旁觀者,我們是透過紀錄片來旁觀。如果你認為第一層的人的行為或反應是有問題的,那你第二層的人反應是什麼?如果你覺得人家有問題,那如果是你,你會怎麼做呢?對我來說這是個挑戰,講白點我想要挑戰觀眾。如果你覺得人家不應該,那你會比較好嗎?」

換言之,導演希望讓觀眾有著身歷其境之感,平常台灣人對美國黑白種族歧視的議題有所關心,但對國內的移工處境卻是一概漠視。蔡崇隆問道「無視和漠視有比歧視好嗎?」他進一步解釋:「那個密錄器好像有個象徵,或者是一個很直接的一種隱喻、一種台灣社會集體態度的隱喻。我一方面知道會讓大家痛苦,但是我一方面要挑戰。你覺得別人不應該,那你在這個大社會裡面做了什麼?第二個就是說如果不是沉浸式的感覺的話,這個東西很容易看了就過了。你覺得痛苦沒關係,你看了很痛苦,可是那個人根本就是死在這邊,你只是痛苦,他可是死了。我們的痛苦能夠跟他的痛苦比較嗎?」

《九槍》在金馬影展首映後,有觀眾表達了心聲,認為自己甚至更同情警察的處境。蔡崇隆聞之沒有不以為然,但他也說道:「陳崇文遭受到的這一切,道德和法律的代價,能夠比得上阮國非嗎?你覺得陳崇文很可憐,阮國非卻是死在那邊,陳崇文只是調去內勤或變成行政;你說陳崇文很可憐,但是阮國非27歲就死了,你怎麼能去比?我只能說我可以理解陳崇文還有背後體系的關係,我的理解就到這裡而已,但是我不會去過度同情地說『你也很可憐、也是很緊張』。那是你的事啊,你個人不能被苛責,但至少要去想我們怎麼會有這樣子的警察體系?」

「不能一直去想小警察個人很可憐,因為這樣還是失焦。不要弄成是非題,變成二選一的選擇題,這個事情不是這樣想的,這是一個很複雜的申論題和問答題。」

從阮國非事件之後向外擴散,紀錄片也開始談到了台灣多項公共建設如高鐵、北二高等重大建設其實也都是由東南亞移工貢獻勞力才得以完成,但在這些光鮮亮麗的後面,其實也造成了相當嚴重的傷亡。蔡崇隆指出由於實在有太多非法移工參與其中,數據亦不透明,至今仍不知有多少移工死於建設過程。他說道:「一個負責任的政府,無論合法、非法都應該要有一個死亡的數據,如果連這個數據都沒有,就真的只是把別人當工具而已。」

「我們台灣人之間這樣對待彼此不正常,可是為什麼在產業或家庭裡面的移工勞雇關係,我們就可以允許雇主去控制人家?稱之為『學壞』?其實我們就是比較溫和的奴隸制,有文明面貌的奴隸制,外面看起來是沒有,但是裡面的心態是奴隸主的心態。」蔡崇隆嘆道。

「我覺得關於紀錄片介入社會很好,但是不要太目的取向,也不是所有紀錄片都要改變社會,現在很多作品跟改革社會沒有關係,所以那個是有點把紀錄片窄化了。」蔡崇隆指出:「紀錄片是觀念傳播,本來就不能要求有立即而明顯的改變才叫成功,然後很多片子發揮的是長久的影響,這個很不容易量化。我的《島國殺人事件》可能二十年後還在播,可能還是有人在看,像我現在知道一些比較年輕的法官、律師,甚至片子我裡面訪問的警察,他們都看過我的片子。那你說這個不算影響嗎?這個影響可以量化嗎?沒有辦法吧!」

「觀點的深度,論述策略也會影響片子的生命力。你不能太說教,你不能去教訓觀眾,甚至你連教育的觀念都不要有。現在的觀眾沒有這麼笨,他看了有感覺就有感覺,他會想到什麼就讓他自己想。如果我們相信觀眾的能力的話,那你要給他一個思辨空間,而不是直接跟他直接講答案,讓他自己思考到底能不能改變社會。」蔡崇隆語重心長說。

「看紀錄片時,你也不只是一個消費者,因為你看的是真的東西,雖然不是百分之百真的,但是裡面有真實的素材在裡面。所以對於真的在社會上發生的事情,你覺得不好,那要不要改變?每個人在自己的崗位上都有自己要做的事,可不要都賴在紀錄片導演身上。」

- 《正義迴廊》

翁子光在社交媒體透露的籌拍過程所遇到的拒絕不算意外,但難得是具體地訴說了令人沮喪的現狀。找大陸投資,當然得考慮大陸公映市場,而在中國近年層層加辣的審查及影視政策下,相關人士一如抗疫政策的災難式操控,實是根本性地自毀了本來大有作為的市場。在苛刻的報批(報請當局審查批準)條件下,影片中謀殺肢解雙親,以至相對較開放的結果,都不符中國大陸過審批的意識及惡人須有惡報的死板框架,肯定難以滿足審查需求。

《正義迴廊》的視覺意象極惹人迷思:正義在迴廊中轉圈,時而不見。其英文名「The Sparring Partner」則顯示一種友好的競爭,無論是練拳,還是辯論。都在文明的範疇下各展所長。

- 金馬獎

他(黃樹立)在台上能看得出一絲緊張,但言語卻是如此地懇切,他在結語說道:「這個世界上有太多恐懼了,但是我相信、相信我們內心深處最柔軟的東西,我相信愛能戰勝恐懼,希望大家都能一直堅持拍下去,希望大家能誠實的面對世界、面對自己。」

回顧今年九月,香港影業協會發文指出金馬獎日趨政治化,還警告香港同業人員參與頒獎典禮前務必三思。然而今年依然有多位香港影人出席,或許這緣於上述入圍作品不是中港合拍片,包袱較小;但我想更重要的是,這些電影工作者依然願意堅持自己的理念,並未受到政治因素的影響。

張艾嘉睽違36年封后,她所演出的角色也深具象徵性。她在《燈火闌珊》當中繼承了丈夫的遺志,希望傳統霓虹燈招牌不會被LED燈取代。兩者顯然可以代換成很多事情,對電影人而言,或許就是電影院之於電視/電腦/智慧型手機。她在台上一句「我很害怕電影被小螢幕取代,我希望電影永遠永遠地存在」,道出了無數電影人的心聲。

小螢幕所指涉的是雙重的,包括大家透過小螢幕欣賞電影,讓電影的魅力遭到削弱,也是專為小螢幕製作的影集內容。台灣電影遇到的最大挑戰,也是全世界電影人正在面臨的共同考驗,就是電影已經不比影集吸引人。一般觀眾更寧願在家欣賞數十集的影集,也不願意進戲院欣賞一部兩個小時的電影。在台灣影集製作水準日漸提升的當下,電影該如何應對?

導演在片中放入了完整的密錄器影像,讓觀眾看到整段過程,相當有震撼力。我在訪談中跟導演提到卡達世界盃也同樣存在移工大量死亡的狀況,他立刻提醒我,這肯定得寫進去,因為就他評估台灣十年下來死亡的移工肯定超過卡達。

最後更動人的是,李佩禪在台上為另一部她製作、也入圍的《神人之家》宣傳,這在領獎場合總是不常見,因為這終究是屬於該部得獎作品的時刻。下一刻只見導演蔡崇隆搭起了《神人之家》導演盧盈良的肩膀,而盧盈良同時也是《九槍》的攝影師,現場掌聲如雷。那除了代表著一種紀錄片工作者大家庭的團結,也是台灣電影工作者突破所處困境的象徵性時刻。

面對未來的困境,我們能在這一個時刻找到解答。

- 卡塔爾世界盃

既然提起卡塔爾,噉就睇埋呢篇。同其他一般嘅新聞報道唔同,端傳媒呢篇更深入地剖析外勞問題唔只係主辦方嘅原因,更有逐利賺大錢嘅國際資本企業嘅影子——即係話,唔好將所有責任去晒卡塔爾,not fair

大型運動盛會由未能符合西方主流人權標準的國家主辦,並不少見。但將主辦大賽可成推動當地改善人權的契機,則要到近二、三十年才變得普遍。箇中原因之一自然是冷戰的結束。缺少了社會主義陣營作對手,美國為首的西方陣營很難再基於「反共」的目標,為顯然不尊重人權的國家給予無條件支持。

當這些非西方國家難得能承辦國際大賽,卻被以西方為基地的人權組織,甚至西方國家藉機將輿論焦點扯到人權問題,有時甚至出現抵制的主張,後果更可能是為主辦國政府動員民族主義創造條件。近日卡塔爾勞工部長Ali bin Samikh Al Marri就指,那些針對卡塔爾世界盃的批評,已經成為了仇恨和種族主義的言論,目的是要冒犯卡塔爾人民和國家隊。他甚至稱這些批評為「知識份子和媒體的恐怖主義」(intellectual and media terrorism)。這種措詞當然是當地官員回擊批判的伎倆,但那些對過去逾百年的西方霸權有同感的人,就很易認同這種民族主義動員。

卡塔爾其中一個最引人詬病的議題,就是引入外勞的「卡法拉制度」(Kafala system)。卡法拉制度是一些西亞國家引入外籍勞工時所實施的措施,以擔保制度(sponsorship)去限制外勞的自由。在卡法拉制度下,擔保人通過原籍國的私人機構招聘勞工,並向外勞提供交通﹑住屋等費用。而通過卡法拉制度受聘的工人並不受卡塔爾的勞動法保護,沒有加入工會的權利,也不能就自己的處境發起勞資糾紛。這些外籍工人為了居留簽證,對於苛刻的勞動條件,很多時只能忍氣吞聲。而據一直跟進卡塔爾世盃工人勞權的《衛報》,直至2021年,外勞的時薪還是不過港幣11元。卡塔爾本地人均月薪為三萬港元左右,以每日工作8小時計,本地人時薪是外籍勞工的17倍。

卡塔爾在2020年開始容許未約滿的移民工可以未得原僱主同意下轉工,據關注相關議題的「人權監察」(Human Rights Watch)所指,卡塔爾是首個引入這項政策的阿拉伯海灣國家。而曾經極度引人詬病的出境許可證制度亦已被廢除。以上兩項都是「卡法拉制度」的元素。奪取世界盃主辦權後所遇到的壓力,的確有使卡塔爾的卡法拉制度沒有原先那麼苛刻。此外,近年卡塔爾亦為移民工設定了最低工資標準。就負責興建世界盃球場的移民工,卡塔爾當局也為他們提供了額外的保障,以改進他們的勞動條件。然而,以上的改革似乎未有令大部分在卡塔爾打工的外勞所受到的保障有大躍進。除了政策和法規未必有落實外,卡塔爾仍未確立外勞參加工會的權利。而工時過長和危險工作壞境等問題,也從沒有消息說有顯著改善。

still feel good that it made some progress though

在卡塔爾打工的外勞,他們所面對的剝削和壓迫,不是單為主辦國的利益付出,更是為跨國資本的利益付出。既然如此,向卡塔爾政府施壓以求改善當地外勞的權益固然合理。但將道德責任全部都放在卡塔爾政府,卻未必是對準全球資本主義這問題核心。

今天的海外勞工當然不是昔日為西方工業革命和資本主義萌芽奠下基礎的奴隸。但他們「甘願」離鄉別井辛勞工作,其根源還是全球的不平均發展和資源分配之懸殊。卡塔爾可以靠石油和天然氣出口累積大量財富,貧窮社會的人卻不得不跟著財富而走。令人沒有自由的,不一定是國家機器的合法暴力--貧窮也可以令人沒有自由和真正自主、選擇的權利。而如果卡塔爾為世界盃大興土木可能令到這屆世界盃成為史上最不環保的賽事,我們也不能忽視跨國資本藉這些工程謀利的事實。另一方面,對於卡塔爾等靠出口能源賺錢的國家,我們這刻的世界經濟秩序,可以提供怎樣的綠色經濟轉型的方案給他們?

現時人類文明的富裕繁榮是建基於被剝削者的血汗犧牲和對環境的破壞。卡塔爾政府和統治者所扮演的角色,僅僅是這個恐怖制度的其中一個環節。卡塔爾政府和國際足協應撥款去補償為了今屆世界盃賽事而付出勞動力的工人,但相關的行動和訊息,不應該將卡塔爾這國家和國際足協這組織描繪成在勞工權益這議題上是特別不道德的,同時再複製著「文明的西方」對「不文明東方」的刻板印象。

這篇文章沒有、筆者也沒有能力去探討其它跟卡塔爾有關的人權爭議(如性小眾和女性權利等)。但起碼在卡塔爾勞工議題上,相關的不公和壓迫不只是卡塔爾的問題。無論你選擇用怎樣的態度去對待今屆的賽事,決定抵制與否,這個認知是必要的。

- 雞蛋

「最近蛋不夠、需要調蛋的蛋商,基本上都是賠錢在做生意,最後賣給市場的價格還是會比較高,但政府的心態,就是要讓老百姓覺得物價好像沒有變動,背後就是因為害怕流失選票,所以寧願犧牲蛋農,畢竟消費者人數還是比蛋農多。」陳秋池說道。

不受「包銷制」箝制的陳秋池,還向記者表示,另一個能反映「雞蛋市場機制不足」的,就是所謂的「紅盤蛋」機制。

由於包銷制是「不論產多少、都要照單全收」,而收購價又被蛋商公會控制住,因此蛋農必須提供誘因,讓蛋商增加在過年期間收蛋的意願──換言之,紅盤蛋其實也是包銷制的衍生物,因為蛋業公會規定的價格,無法真實反映市場現況。

針對這種現象,陳秋池批評,「為什麼不乾脆回歸市場機制就好?過年市場不開沒關係,就讓雞蛋跌價嘛,跌到賣得掉、市場能動就好。」

- 戰爭下嘅烏克蘭人

我當然非常害怕,但跟大家在一起,我會好一些、覺得自己有用;自己在家,要逃、要躲、要哭,都不知道。我很驚訝這麼多人來幫忙,讓自己也開始相信:只要團結,我們真的很強大。

你沒辦法用一個字形容「志工」這件事,當一個人想為國家做點事,他就會有各種的想法跟創意跑出來,而這拯救了我,在戰爭下不陷入抑鬱。

我沒有學太多東西,蠟燭、煮飯這些是我們本來都會的,我真正學到的是,在烏克蘭,有很多良善的人。當然,戰爭改變了我,我與從前不是同一個人了,戰爭教會我看清事情的先後順序──賺錢、工作什麼的都是其次,一起活下去、打贏才是優先。

他發現過往溝通無礙的華語,卻怎麼都無法將事實說清,即使懂得說同一種語言,對同一場戰爭,卻因為資訊扭曲、官方宣傳,而有讓認知天差地別的認知。活在民主與極權國家的人們,差距恐怕不只是翻譯就能解決的。

吉利按捺著性子,深呼吸,解釋他拍片的目標:他相信提供一個來自現場的事實,人們的自由思考會協助他們看見真相。

行吧,我不懂,你這種「懂」我才不願意接受。

我不是政治學家,我不是經濟學家,我就作為一個普通人問一句話:當你的家園被侵略、手裡沒有任何武器,然後侵略者持著槍、開坦克入侵,這時你會說「歡迎過來、歡迎過來?你殺我、我被你殺,我所有的東西給你、你摧毀我的整個家,沒有問題」,會嗎?

無論什麼原因,你沒有任何權利入侵我的國家,沒有我的允許,你沒有任何權利進我的家。

「對我來說,你們聽見了、理解了,我就沒白活著了。」吉利這麼說。

這場戰爭教會人們珍惜任何簡單的事情:溫暖的床、食物,這些我們過去擁有的東西如今得來不易。戰爭的經驗是痛苦的,但我們必須知道該如何善用這段記憶跟歷史來建立新的烏克蘭,不能讓它只是回憶。

高速公路旁,一幅幅藍黃色交錯的看板,有的印上大大的國徽,有的是募款支持軍隊海報,有些則提醒森林裡仍有殘餘的詭雷,還有呼籲敵人釋放戰俘的巨大字樣。廣告看板不見任何一幅商業廣告,每一幅都在激勵、提醒人們在戰爭中生活下去。

努力每天正常去上班,下班後做志工,在11點的宵禁前回到家裡,這是基輔人和許多烏克蘭各城市居民的日常,是他們的抵抗。

在伊爾平的民用汽車墳場。橋面上被空襲、被炸毀的車子,或是在布查、伊爾平兩軍交戰後,留下的汽車殘骸。這裡對媒體來說是個拍攝場景,但對一些當地人來說,是尋找失蹤親人的地方。

so sad,每日一句普京下地獄!

6月喪生的是佩特羅的第二個兒子,他的大兒子在2014年就在烏東戰場上陣亡。軍人爸爸與兩個軍人兒子,畢生都貢獻給同一個目標。「如果我們不戰鬥,誰會為我們戰鬥?」家中唯一的女性,佩特羅的太太邊拭淚邊答。

- End Russian Empire

At the time, this project did not feel naive, idealistic, or radical, let alone seditious. Even during the first decade of Vladimir Putin’s presidency, democratic politics were restricted but legal in Russia; opposition views were tolerated, as long as they didn’t attract too much popular support; and there were many endeavors to organize discussions, training sessions, and lectures on democracy and the rule of law. Nemirovskaya told me that it never occurred to her that she was creating a “dissident” organization. On the contrary, her efforts were meant to support exactly the kind of transformation that people in power in Russia in the ’90s said they wanted. But slowly, those people were pushed out, or changed their mind. Officers of the FSB, the Russian secret police, began showing up at the seminars and asking questions. Negative articles about the school appeared in the Russian press. Finally, the state designated the school as a “foreign agent” and decreed that it had to advertise itself as such.

"foreign agent" 似曾相識嘅名詞……

The opposition politician Alexei Navalny was imprisoned in January 2021; he has been kept in isolation, but at a court hearing on September 21 nevertheless denounced the “criminal” war and accused Putin of wanting to “smear hundreds of thousands of people in this blood.” On September 30 he published an essay, smuggled out of his cell, that imagined a post-Putin Russia and called for the replacement of Russia’s current presidential system, which has now collapsed into full autocracy, with a parliamentary republic. Instead of posing as a new savior for the empire, he is calling for a different kind of Russia altogether.

Outside the country, hundreds of thousands of ordinary Russians are beginning to understand how closely the empire and the autocracy are linked. Some of the new exiles have given up on politics altogether, and many are just dodging the draft. But a large cohort oppose the war from abroad, through Russian-language websites that report on the war and try to get information to Russians in Russia. TV Rain, shut down by the government in March, is up and running again, online, based in Riga. Navalny’s team, the remnants of his large national organization, is making videos that have millions of viewers on YouTube, which can still be accessed in Russia.

抗爭永遠唔會完。Alexei Navalny 好嘢,希望大家都可以睇到嗰一日嘅到來

The country’s future will be shaped not by mystical laws of history but by how its leaders and citizens absorb and interpret the tragedy of this shocking, brutal, unnecessary war. The best way that outsiders can help Russia change is to ensure that Ukraine takes back Ukrainian territory and defeats the empire. We can also keep supporting those Russians, however small their number, who understand why defeat is the only path to modernity; why military failure is necessary for the creation of a more prosperous, open society; and why, once again, the empire must die. We don’t need to search for idealized “good Russians”—no savior will emerge to fix the country, not now and not ever. But Russians who believe the future can be different will keep trying to change their country, and someday they will succeed. In the meantime, no one should ever concede to Putin the right to define what it means to be Russian. He doesn’t have that power.

- 《進擊的巨人》

當我們建立諫山創和艾倫的共鳴關係之後,不難發現,「想要攻擊什麼、清洗什麼」的激情,其實就是對自由的渴望。只不過這種自由不是現代法律和社會意義上的自由,而有着更為古典(哲學)的內涵——絕對自我的為所欲為,和對一切非我之物的統治和克服。

當「進擊的巨人」的能力在作品中被揭露出時,就有讀者非常敏感地意識到:按照諫山創的邏輯,每一代進擊的巨人都可以說是最終的進擊的巨人的提線木偶,「永遠在追求自由的巨人」反而是九大巨人中最不自由的。

諫山創對這個問題的回答非常簡單幹脆、有力,但也往往被讀者忽視。艾倫在發動地鳴時說:「這一切都是命中註定的,然而也是我所盼望的。」在自由和必然的和解之中,自由通過否定而實現了對自己的揚棄。艾倫認識到自己或許命中註定要為那一個確定的未來而「燃盡自己」,但這並不否認這一切都出於他自己的選擇——此刻「作為自我掌控的自由」讓位給「作為對必然性之認識的自由。」

我一路走來的旅程似乎沒有給其它可能性留下任何空間,但即便別種可能性的空間是存在的,我同樣會選擇現實成立的這一條——也就是說,我認識到自己必將達到的終點,並全身全意投入進去,這本身就是最大的自由。這樣一種對必然性的認識不再是對命運的逆來順受,而是積極主動地不斷前進。

始祖尤米爾的神性是黑格爾所謂歷史中的絕對精神,這一全能的存在要通達自由對愛的解放這一目的,非要以世界作為舞台,表演名為歷史的自愛的戲劇不可。網傳的那張始祖尤米爾戴着墨鏡吃着爆米花「吃瓜看戲」的改圖,儘管充滿戲謔,倒不失於對這一劇情核心精髓的某種把握。

正如德國觀念論充滿張力的體系在黑格爾之後迅速崩解為各種哲學流派一樣,甚至連諫山創本人也無法駕馭「作為必然性的自由」和「作為解放的愛」在劇情中的表現。所以在達到思辨的高峰之後,《巨人》在精神和劇情上確實也在向着崩解的方向進發——這一崩解最顯著的證據,就是結尾處的艾倫「十分丟臉地」(阿明語)說自己「並不想死」、自己「實在是沒有辦法」,希望三笠「至少為了他難過十年。」

哲學和荒謬退場,日常的概念又滲入了進來。如果說諫山創真的有什麼「惡意」,這就是最接近這一解讀的實際證據。但筆者仍然認為,與其說這是諫山創有意的報復,更像是他借人物之口表達自己的疲憊和犬儒——想要傷害什麼、想要追求絕對自由的激情終於讓位給無處不在的生活本身。在巨人這連載的十幾年間,諫山創結了婚,從作品連載和周邊中獲得巨大收益。他筆下的利威爾兵長登頂日本漫畫最受歡迎的男角色,並在家鄉的火車站有了一尊自己的銅像。「追求自由的少年」就此永別,桑拿店老闆的人生,或許才即將開始。

- Russia planned attacking Japan

所以話,發動戰爭從來唔需要任何理由,只要想發動,目標係邊個都揾得到自我解釋得通嘅理由,獨裁者嘅目的只係以戰爭為工具鞏固自己嘅權力同統治

The whistleblower detailed movements of electronic warfare helicopters targeting Japan, while Russia's propaganda machine was also initiated, with a huge push to label Japanese as "Nazis" and "fascists."

so, you know, 喺宣傳嘅角度嚟睇,邊個都可以係“Nazis” and "fascists",佢唔需要你覺得、真係認為係,只要可以洗到腦,佢嘅宣傳就已經有效

"The Heavenly Kingdom (China) takes any attempted revisions to the postwar agreements very negatively, and a potential victory for Tokyo in the dispute over the Kurils is unacceptable to Beijing. It is so unacceptable that China would easily complicate Russia's life for making such a 'gift.'"

"But on the whole, war was inevitable for Russia due to the maniacal desire for war by the leadership…And now the bulk of the combat-ready units from that direction have been redeployed to Ukraine," the whistleblower added.

- 攝影,張照堂

那是台灣的60年代。大眾的眼睛僅僅適應政治宣傳攝影和沙龍style風情照,但張照堂的照片讓無頭男子頂著遠處一片山巒、一個臉塗白粉的人被兩隻手拉推。許多人的眼睛被刺痛了,憤憤批評說這種作品消極悲觀。張照堂卻早在在展覽請柬上寫道:「If a choice is in order —I'd rather have people hiss then yawn。」(假如一定要作一個選擇,我寧願被噓,也不想人打呵欠。)。後來有論者評說這組照片反映出台灣戒嚴時期下人們所感受的壓抑焦躁。「如果勉強去講,照片也有這種意思。 但原始出發點是當時對所謂生命由來、存在與虛無的思考,然後反映在攝影作品上。」張照堂說。

「看照片看久一點,會覺得這個生命體好像有一種靈光,有種力量在裡頭。」張照堂說:「你可說它有點無可奈何的,躺在那裡,但你不可忽視,而且不可侵犯他,他有種dignity (尊嚴)在裡面。」

過了一會,他又補充道:「但最好的解釋是不清楚的解釋,一張照片最好不要有太直接的答案。」

「如果人真的絕望,就不會拍照了。我覺得要帶著某種信心去看這個世界,和這裡的人。」張照堂這樣解讀作品,也解讀自己。

- 蔡玉玲

庭後,蔡玉玲對記者說:「今天法院可以判決我刑責,但我不認為自己有罪,我亦覺得做調查新聞無罪、查冊無罪、捍衛新聞自由無罪。我認為我繼續做新聞,會是我對今次判決最好的答案。」她補充:「這兩年,我能夠用鏗鏘集編導身分做7.21兩個報導,是我的驕傲,我引以為傲。」

「你會知道有群人在社會上是有需要的人,或是沒有特權的人。做記者好像可以幫到他們,不知道為何有這樣的感覺。」她說,約中五開始,自己萌生做記者的念頭。後來她入讀新聞系。

獲釋當晚,許多非值班的記者特意去等蔡玉玲。有些人不顧鏡頭與她擁抱,有人沒有上前,只是靜靜站一旁。蔡玉玲想,「身處其中的人不一定是最痛苦,反而在旁邊愛莫能助的人,他們反而有些情緒是無處釋放的。」

「 我想他們也愧疚。對他們來說,是大家一起做的報導,但有事時為何由我一人承擔?」在這動輒得咎的高壓時勢,她說,「與我前行不是想像中容易,不如其他人所想般廉價。」

「記憶彷彿重疊了。在我腦海中,就像flashback(閃回)大陸所發生的事。是平行時空還是怎樣呢?沒有想過在大陸發生的事,有天會在香港發生,有點匪夷所思。」

在她眼中,真相是不停演變的、動態的、多面向的,而記者的責任,是在侷限中不斷靠近真相。「在香港追求真相的人,要相信總有方法。這一刻可能未必出現在眼前,但是如果堅持,適當的時機可能會給出一條路。」

面對自己看似未知的職業生涯,蔡玉玲努力想要做到坦然面對,她說或許要許久之後,才會明白這次被捕、入罪對自己人生、上訴與否的影響。她也強調,每個人要考量的因素都有很多,「每個人去到某個關口,有個人的事要考慮,有家人的事要考慮。大家覺得我是為新聞自由付出一切,不是的,人也有脆弱和掙扎的時候。」

判決時刻已過。面對敗訴,要為業界權益上訴,抑或要多考慮自身處境?蔡玉玲此刻仍未決定。可以肯定的是,看着其他人仍在努力,她也想做多一點。「似乎每個人在這個社會中,不知道什麼時候就會被人推來這個位置。」

評論留言区