2022年6月上刊

Coffee;Prevent School Shooting;More carrot, less stick approach to crime;羅大佑;Türkiye;就業難時間感;Best exercise time;衞生巾;性教育教材;唐山事件;Everything Is Terrible, but I'm Fine;小巴嗌「有落」;趙安之博士論文致謝;核酸亭;83, Cross Pacific;微信;The Next Big Addiction Treatment;殷海光;吳稚暉;Dating right;高考完撕書;《共同、記憶、勇氣》;以巴衝突;Cancer Remission……

- Coffee

Do you take your coffee like this? It may help you live longer - study

哈哈,經典傳統節目,drink coffee, live longer

不過好似話加糖嘅效果會更好,所以就自己中意啦,想加就加,我自己都係中意唔加糖

- Prevent School Shooting

really fatiguing

But time also erodes the systems that schools have implemented in the past to prevent violence. Randazzo told me that her team had trained numerous school districts in school shooting prevention back in the early 2000s and that, as of 2018, many of those districts no longer had prevention systems in place. Thanks to staff turnover and budget reprioritization, such institutional knowledge simply withered away. And ironically, that happens precisely because school shootings are so rare. “It takes time and effort for a school to create a team and get training,” Randazzo said. “And, fortunately, threatening behavior doesn’t happen often enough” to spur schools to action.

well……唔知講乜好,概率低,但一旦發生就係好大鑊。sigh,都係要有補助or鼓勵先得,靠學校自己搞,冇乜可能持續到落去,嗰啲本來可以避免嘅,feel too bad

While these teens were deeply troubled, that’s not quite the same thing as saying that those who commit school shootings are just irredeemably mentally ill. Nor does it mean those young people suddenly snapped, giving no warning. “School shooters typically do this out of a profound adolescent crisis,” said James Garbarino, a professor of psychology at Loyola University Chicago who specializes in teen violence and began studying school shooters in the late 1990s.

一個新知,大部分呢啲犯罪都係先想自殺,自己猶豫不決之後實施自殺式嘅他殺,想有人殺自己……噉可以點預防同幫助佢哋呢?下邊係一種新嘅(都已經好多年嘅實驗)結果比較有效嘅方法

- More carrot, less stick approach to crime

睇上去個結果比較好,用多啲胡蘿蔔少啲大棒嘅方式嚟降低犯罪率

The most plausible hypothesis, according to Blattman, is that the $200 in cash enabled the men to pursue a few months of legitimate business activity — say, shoe shining — after the therapy ended. That meant a few extra months of getting to cement their new non-criminal identity and behavioral changes. “Basically, it gave them time to practice,” Blattman told me.

都make sense嘅,如果本來係因為處於太邊緣走投無路先犯罪,畀啲錢or培訓技能確實可以幫助佢哋脱離困境——有變好嘅機會,唔少人都想捉緊

希望真係如實驗咁promising啦,期待之後嘅結果,以及結果同新措施嘅相關性

- 羅大佑

最近羅大佑開咗線上演唱會,跟住見到有人發咗呢篇2000年嘅採訪稿

压力有时反而是一种动力。当不需要再多一个这样的人来写这样的曲子的时候,反而是一种动力,因为你是在做别人没有尝试的东西。

不够愤怒,当然跟年纪有关系。但我觉得更重要的是,现在再去写抗议歌曲,这种行为已经失去了它的正当性。你要硬找一个什么去骂,我觉得很虚伪。没有必要用从前的那种方式去强调。我还是一样的,我还是很愤怒的,我还是很年轻的。

用中文写歌词有时没那么自由。中文是象形文字,英文是符号文字,只要26个字母,所有的语言都在这26个字母里,中文不是,每个字都不一样。用符号语文来处理可以切得很细,这是中文歌比较吃亏的一个地方。中文是一个一个的字,除了意义外,还有各自的声音,所以会有抽象的感觉在里边。

这种感觉一定是从很里边的地方挖出来的,唱得非常直接。我有个朋友转述另一个人的评价:“你看罗大佑唱歌,他根本口齿不清,甚至他在唱什么你都不知道。但假如你戴上耳机去听,会发现他唱得很标准。”这是自然的,你自己创作的歌曲,你一定最了解这首歌需要怎么演绎。

杨子:我一直认为歌手是一种很幸福的职业,他在台上唱歌,干着自己最爱干的事情,同时也让台下的观众如痴如醉。你有这种感觉吗?

罗大佑:我觉得这是很公平的。我们在台下受苦受难的时候观众是感觉不到的,就像一个怀孕的母亲,她经过阵痛把孩子生出来了,她不用告诉全世界她有多痛苦,只要把小孩拿出来,让人们说“这孩子很漂亮”,就行了。

我一直在迷失当中。写歌要是太容易往往不是成功的歌,讲得好听一点,可能是对自己要求高;讲得实际一点,真正的创作都应该是前边没人做过的事情,既然没人做过,就不容易做,所以我一直蛮难的。

杨子:你怎么理解幸福?你认为什么样的日子才是闪亮的日子?

罗大佑:西方有一句话:Happiness is where home is——这个地方是家,这个地方就有幸福。

你在这个地方最没有忧虑,你可以穿着内裤到处跑,也不会觉得有什么非礼的地方,没有嘈杂,也不用担心自己的私人权利受到侵犯。幸福是一种冷静,你可以在能量很低的情况下都生存得很不错。就说睡觉吧,能睡得好也是一种幸福,但你在什么地方睡得好?是上海某宾馆的一个房间?隔壁住着谁你不知道,所以你老觉得会有什么声音在吵 你。远离幸福是因为你不了解这个环境。幸福本身也代表一种熟悉,还代表一种时间,它越长越好,幸福不能是很短暂的。

- Türkiye

Turkey->Türkiye

- 就業難時間感

第一种时间感是关于未来想象:等待、推迟与幻灭感并存,既感觉困难时期熬过来就能找到好工作了,也感觉教育回服的期望被打破了,但不管怎么样,自己的人生决定(找到好工作、结婚、立足大城市等)都要推迟。

第二种时间感是关于代际关系:和父母沟通日益困难,既受到父母的教育期望的压力,又埋怨父母没有在他们那一代改革体制才导致危机出现。

第三种时间感是和居住选择有关:通过用空间换时间的方式,回归祖辈父辈的农村生活,重做“新农村人”,用远程兼职工作降低生活成本,熬过艰难的且持久的经济危机。

- Best exercise time

都算有趣嘅發現,不過其實無論朝早or夜晚,"The best time for exercise is the best time you can do it and fit it into your schedule"

- 衞生巾

“至少让它先出现,”Z君说,“不先做的话可能永远都做不了。”

先放置互助盒子,也能让校方看到,这是女性师生的真实需求,而不是发起者一厢情愿的呼吁。“我们的学校,女生占比70%,这个需求更不应该被忽视。不仅要体现在女澡堂比男澡堂大、女厕所比男厕所多这些地方,还有这种月经应急的刚需,也需要被满足。”Z君希望团委老师能帮她们向校方反馈引入卫生巾售卖机的建议。

扫码捐助、商业介入伴随而来的是对失去“互助”意义的担忧。法大互助盒小组问卷调查对扫码付款购买卫生巾的接受程度时,就已经有“背离了‘互助’的初衷”的质疑声音出现。

卫生巾互助盒项目的推广者、予她同行公益基金的发起人梁钰认为,能把盒子持续做下去才最重要,不必担心“互助”意义是否会消失。“在公共空间里,能有一个为女性提供卫生巾的设施,不管是以什么形式出现,有什么不好呢?”她说,“谁都有突然发现来月经的时候,这个时候看到这种设施,你会知道有人在关心这件事。至少女性的需求得到满足了。”

2021年6月,elile性平会安装了第一台电子卫生巾互助盒,法大成为率先使用电子卫生巾互助盒的几所高校之一。和普通盒子不同,电子互助盒密闭性更强、更安全,使用者可以扫码取用卫生巾,同时电子互助盒后台保存取用记录,可以减少一次多拿的情况的发生。

在微博搜索“卫生巾互助盒”,能看到不少应急需求被互助盒解决的小故事。关注度降低后,仍然有高校不断加入到这场行动中来,“卫生巾互助盒”也已于2022年3月11日入驻上海陆家嘴华润时代广场,从校园迈向社会。

梁钰说,卫生巾互助盒在高校的发展是一个动态变化的过程,不断有人为此付出努力,“能做到今天已经很难得、很不容易”。

“拒绝月经羞耻”的初衷在一定程度上得以实现。在卯卯身边,许多同学现在可以大大方方地说“来月经”,也不会把卫生巾藏起来。长久的观念很难因为一个盒子的出现就被完全改变,梁钰的态度很乐观:“有一些影响,已经是很好的结果。”

梁钰认为,卫生巾互助盒最宝贵的是其中蕴藏的女性联结、对陌生女性释放的爱意。卫生巾互助盒也不会是终点,正如SISU月经互助小组所相信的:

女性的汩汩热血里,蕴含着生生不息。

- 性教育教材

好文。

咁啱最近亦有喺台灣嘅fri分享過呢個組織,確實幾好,入邊亦都有「月經教育懶人包」

因為係一系列嘅圖片,比較多,所以就只放一張圖片上嚟,有興趣嘅點入去睇睇

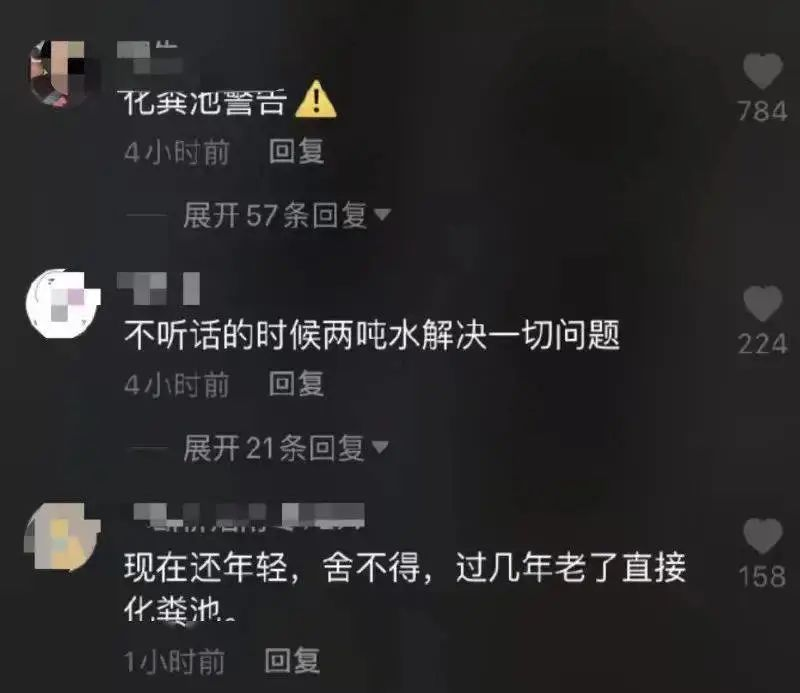

- 唐山事件

關於第一點,點解一啲都唔提「性騷擾」,我自己感覺仲有一層原因係,冇定性為涉嫌性騷擾,seems like同好多罪一樣,唔告唔追責;更唔使講,一直以嚟都冇對性騷擾作一個好明確嘅定義,而新修訂嘅婦女權益法未通過

指出家暴、拐卖、强奸、殴打等事件背后的性别问题并加以反思批评,并不是在挑起性别对立。真正挑起性别对立的人,是上述犯罪行为的实施者。而认为“性别暴力事件是孤立的、个例的”,恰恰是在拒绝承认我们社会里对女性的系统性歧视和压迫,这正是父权社会常用的“去系统化”操作。作为对女性主义有知觉的一代,我们必须坚定地拒绝“去系统化”。

我有喺度諗,如果係嗰啲唔認為有系統性問題嘅人,應該點同佢哋講?但我覺得,就算唔係系統性問題,都一樣可以以避免類似事情再次發生而呼籲or號召

- Everything Is Terrible, but I'm Fine

One answer is that the Everything is terrible but I’m fine philosophy is something close to human nature. At least, people all over the world tend to be individually optimistic and socially pessimistic.

原來如此,原來人會有傾向於樂觀評估自己,悲觀評估其他人、社會、國家

With greater access to news on social media and the internet, Americans are more deluged than they used to be by depressing stories. (And the news cycle really can be pretty depressing!) This is leading to a kind of perma-gloom about the state of the world, even as we maintain a certain resilience about the things that we have the most control over. Beyond the diverse array of daily challenges that Americans face, many of us seem to be suffering from something related to the German concept of weltschmerz, or world-sadness. It’s mediaschmerz—a sadness about the news cycle and news media, which is distinct from the experience of our everyday life. I’m not entirely sure if I think this is good or bad. It simply is. Individual hope and national despair are not contradictions. For now, they form the double helix of the American spirit.

新聞呢個point幾make sense,本身新聞發生嘅事情一般都係有特殊性or代表性嘅,而好多都會差過普遍人嘅平均水平,所以會令到而家嘅人對於其它嘢嘅評估更加悲觀

- 小巴嗌「有落」

邊睇邊笑,睇到最後笑唔出……

係時候出聲啦

15年->22年,至少真係出過聲,而且唔止一次,and仲要繼續

- 趙安之博士論文致謝

我们这一代人的童年,很多与计划生育有关,一场持续数十年的国策,改写了很多人的命运。

六岁前,我被称为“黑娃”,这里的“黑”不是皮肤原因,而是指新出生的人口,没有获得相关部门的审批,属于非法生产的“黑户”。对于这种“非法行为”的惩处,总不能把新生儿退回去或者清理掉,只能对人口生产者予以政治或经济上的多重打击。父母为了躲避这种处罚,就将我的童年四处藏匿,使我陷落于爱的贫困,一生不得治愈。

父母和老师反复的告诉弱不禁风的我,“只有读书才能改变命运”。虽然今天看来,但凡以“只有”开头的命题,大多都不见得正确,而且数十年无愧内心、不负韶华的求索,今天所能改变的依然是如此有限。但在那个一无所有的年代、一无所知的年龄,那些“错的知识”,却是唯一“对的方式”。

写作本质上是一种对话,将你看见的,想到的,讲给你想讲的人听,变成文字,这就是写作。我们很难想象,孩子对自己最好的朋友会说,“我刚扶了一个老太太过马路,她问我的名字,我说请叫我红领巾”;我们也很难想象,孩子会对自己的妈妈说:“我的爸爸长了张浓眉大眼的国字脸”……当你对自己的好朋友,对自己的亲人讲你非常想讲的东西时,一定是不带套路的。所以,破除套路的第一手段就是将写作当成一种对话,坦诚的、热烈的、不讲不行的对话。第二手段,才是向大师学习。而只有破除套路,方能上路。

只有在修改的时候,你才能看到自己的文章从结构、段落到字句的问题。如果结构有问题,那就调整结构,如果段落有问题,那就增删段落,如果字句有问题,那就斟酌改之。一个人有机会修改自己的文章是幸运的,像人生就是不能修改的,谁也不能坐上时光穿梭机回到过去修改自己曾经犯下的错误,所以没有人的人生是完美的。但文章却可以修改,我们所犯下的种种错误,可以一一纠正,我们所未达到的完善,可以通过不断修订来接近。既然修改文章是如此幸运与美妙之事,那何不让我们在写完一篇文章后,立即激情满满地投入到修改中去呢?

- 核酸亭

超無語……睇完成篇唔知對邊個好,好似只對呢條利益鏈上嘅人有好處——生產箱、招標商、接到單嘅貨車司機;

對納税人、做檢測嘅市民同醫生、被抽調嘅醫院……全部都係no

- 83, Cross Pacific

永不服老,而且呢,佢後生嗰陣就已經好犀利

It 1962, he became the first person in the world to successfully complete a solo nonstop voyage across the Pacific from Japan to San Francisco. Sixty years later, he traveled the opposite route.

At a news conference at the yacht harbor later Sunday, he said becoming the oldest person to make the feat was a dream come true. “It was my great joy to have been able to make a challenge as a real goal and safely achieve it, instead of just holding onto it as a dream.”

“I want to be a challenger as long as I live,” he said.

冇錯,夢想就係要去做,唔做嘅話,就只係得個夢得個想

- 微信

微信的“信”,传递的远远不只是朋友、家人、熟人之间的问候或讯息(私人通信),它还具有一种人群组合的功能,形成一个又一个无形的“社群” 或“社团”。

在教会的前两个世纪,大多数会众都在家里聚会。一些会众领袖几乎没有接受过基督教教义方面的培训,因此使徒和主教的信件副本在会众的崇拜和教育中发挥了重要作用。信件被大声朗读,以提供灵感、鼓励、教导和纠正。今天,微信上那些被广为转发的“信”,更像是基督教运动中而不是希腊、罗马时期的信。微信上传播的一些时务评论、问题分析、学术论文、文化解析等,也都是给众人阅读的公共读物。

启蒙运动时期,从一开始,书面信函就是首选的交流媒介,而且在很大程度上是在欧洲范围内形成学者社群的前提条件。在那个还没有学报和期刊的时代,信件是与整个学界接触的唯一途径,可以了解最新的发现,获得书评,甚至是在国外出版的书籍本身,寻求赞助,传播自己的理论观点,并获得影响力。一言以蔽之,写信是推动一个人作为学者的职业生涯的根本。学者们围绕文化机构(如博物馆、图书馆、学院)和研究项目组织起来,收集、整理和传播知识。这是一个前学科时代的社区,大多数现代学科都是在这里发展起来的。它是今天各种知识学科联盟的祖先,从17世纪的沙龙和18世纪的咖啡馆到科学院或学术团体和现代研究型大学,一步步发展起来。书信往来,曾是早期现代欧洲博学世界的支柱,一个支撑学术理念和成果的社会支架。

“信”变得如此便捷而且免费,不管是谁,只要愿意,爱发什么“信”就可以发什么。倘若不会写,那也不要紧,只要动动手指,转发个什么,不也同样是一封信吗?人们互相问候,经常不着一字,转发个什么,热络或友谊的意思就已经传到。微信极大地满足了人们的这种“互致问候”的心理需要。再加上写字懒人爱用的形意符号(emoji),讲究格式、称谓、祝词等的传统“书信”已经几乎完全被没有文化要求的 “大众通信”所取代。

更关键的变化是,以前是要有严肃的事情,重要的发现、非交流不可得思想成果等,才提笔写信。今天,如何一个“大众发信人”都可以因为一点点鸡毛蒜皮的事情,或者根本是没话找话说,就上网联络,更不要说是因为无聊和孤独而找人聊天和闲谈了。古代通信那种严肃交流的意义和价值也就大大降低了,甚至几近为零。

绝大多数人都是不加分辨地浏览阅读,有的人经过阅读甄别和选择后,把自己认为值得分享的内容转发出去,少数人有自己的想法,写下来上传到朋友圈或网上。几乎所有的社交媒体将“分享”打造成一个主体概念和行为,使分享成为社交网络的思维和架构的核心。这可能无意给许多人造成了一个错误的印象:即分享是社交网络的全部用途。然而,这样的“分享”概念不能告诉我们,什么是在线社区的道德意图和心理回报,应该如何看待在线活动对人们产生的吸引力呢?——仅仅是抱团取暖,还是贡献独立的批判性思考成果(正确与否另当别论)。因此,这样的“分享”会使人们忽略了社交网络的社会责任和道德潜力,其中最重要的就是向社群送出自己的馈赠。

社交媒体上人群的部落化已成常态,部落化本身并不是问题,问题是部落中传递的是怎样的认知和价值礼物,这样的礼物会成为有标志性的部落精神。在一个多元文化共存的社会里,不应该强求同一或统一的礼物精神。以任何名义作出这样的强求,都有可能沦变为全面管控和压制的借口。单单在微信这一个社交平台上,我们就已经可以看到许许多多不同的部落,只要它们不互相仇视,即使认知和价值观有分歧和冲突,也能和平共存,相安无事。

不同的社交媒体网站(如中文的微信、微博、抖音、知乎、豆瓣等)形成的不同“部落网”,要比微信部落的范围更大,这样的部落也可以用人类学研究的部落为隐喻。美国社交媒体评论人蒂莫西·雷纳指出,每个社交媒体网站就像太平洋里某些群岛中的一个岛屿,“它是一种礼品文化,这意味着它吸引了一定的人群。每个人群都有他们自己的一套兴趣和期望。这些差异是微妙的,却是决定性的。……Facebook、LinkedIn、Twitter、谷歌(Gmail、G+)、Pinterest、Tumblr等,组成了一系列具有不同兴趣和期望的部落群岛”。

今天大多数微信用户是没有离开过自己“朋友圈”岛屿的部落中人,他们不了解其他部落中的人们,对外界怀有偏见、害怕,甚至仇恨。如果我们有可能不做这样的“岛人”,那么也许可以选择成为漫游群岛的旅行者。需要的时候,我们可以同时参与到多个网站和社区中,就像旅行者参与多种不同的礼物关系。但是,最后我们还是得找到自己的部落,当我们以自己的部落为中心进行分享时,在多个渠道上的分享会更容易。

对我本人来说,一个以自由和独立思考为库拉礼物的思想部落所给予我的回报比我能对它的贡献要多,我认同这样的部落。但这并不意味着有一个先于参与者存在的部落,当我们与选定的他人分享和传递礼物时,部落就会出现。分享圈通常基于共同的认知和价值观,思想部落尤其如此。在“礼物精神”的熏陶下,思想的礼物成为对分享圈和它所维持的部落的感激之情的象征。我们在网上交流中越是培养这种精神,它也就会越是强大,越是充实。

- The Next Big Addiction Treatment

上癮點算?而家有新嘅研究用迷幻素嚟輔助治療,有希望將目前現有方案好差嘅效果提升到冇咁差or相對好啲嘅結果

and一定要注意,千奇唔好自己亂嚟,要有專業嘅指引同觀察下,係合法、合劑量嘅情況下實施;而且要等更多嘅實驗數據嚟支持是否有效and可控

- 殷海光

人对人的要求,就像银行存款,要求一次,就少一点。不要求人,不动存款,你永远是富人。

係好少麻煩人哋嘅人,但感覺有少少過緊,胃病呢啲事唔係小事,而且我自己覺得噉嘅關係會比較有壓力

他也常常感时伤世:现在的人,大致可分三种:一种是粪坑里的蛆,一天到晚逐臭地活着。一种是失掉人性的躯壳,只是本能地生存着,没有笑,没有泪,没有爱,也没有恨。还有一种人生活在精神境界里,用毅力和信心保护自己。物质的世界是狭小的,充满欺诈和各种利害冲突。只有在精神世界里,才能开拓无限乐土,自由自在,与世无争。

他又说西方文化另一好处是人有科学头脑,讲究分析。他论事论人,锋利冷酷,一层一层剥开来分析。因为没有恶意,所以不伤人。有天晚上,他和几个朋友在我家聊天。他兴致来了,把在坐的牛鬼蛇神全分析出来了,讲了一个通宵。他指着一个人的鼻子,斩钉截铁地下了一句结论:你是一团泥巴!那团泥巴哭丧脸跟着我们哈哈大笑。

我自己都比較中意噉,真實啲,誠懇啲,有嗰句講嗰句

殷海光每天早上到巷口小铺喝豆浆。

聂伯母,没有早点钱了。明天拿了稿费一定还。他向我母亲借钱。

母亲笑了:殷先生呀,下次有了稿费,在你荷包里留不住,就交给我保管吧,不要再买书买花了。

他接过钱,自顾自说:书和花,应该是作为一个人应该有的起码享受。愤愤不平地咚咚走开了。

真係好啱,活喺呢個世界上,如果享受唔到自己中意嘅嘢,噉實在係太難過了

花香,书香,咖啡香,再加上微雨黄昏后,就是说罗素的时候了。罗素可不是随随便便谈的。天时,地利,人和,都得配合才行。有天晚上,殷海光拿来《罗素画传》给我们看。他正要将书递给我,突然来了一位不速之客。他连忙将书从我手里抢了过去,目不旁视,绷着脸走了出去。

现在,时候到了,气氛有了。我、母亲、一个小孩,哪懂罗素?没关系。罗素不在乎,殷海光也不在乎。人能通就行。他常用那个通字来形容人与人之间的关系。

第二天晚饭后,他在我们房中走来走去,坐立不安,终于吞吞吐吐对我说:有件事和你商量一下。可以吗?

我以为他要我帮忙解决什么难题,问他:什么事?

可不可以,可不可以,把你的笔和我的笔交换一下?

我大笑:两支笔全是你的呀!

不,给了你,就是你的。再要回来,不礼貌。我,我,还是喜欢那支旧笔。我用了好多年了。

我把旧笔还给他。

谢谢!他那郑重口吻,倒像是我送了他一件极珍贵的礼物。

殷海光一生不断地探索,焦虑地思索,思想道路不断地演变。他崇尚西方文化,但在多年以后,他开始对中国传统文化重新估价,逐渐承认传统的价值了。在他生命的最后一刻,他断断续续地说:

“中国文化不是进化而是演化,是在患难中的积累,积累得异样深厚。我现在才发现,我对中国文化的热爱。希望再活十五年,为中国文化尽力。”

- 吳稚暉

吴稚晖说:做元首要穿燕尾服,打领带系领结,我随便惯了,不自在;再说,我长相丑,不像一个大人物,接见外宾,有碍观瞻;而且我天生爱笑,常常不由自主就笑起来了,万一哪天外国使节递交国书,我忍不住笑起来了,岂不影响国家形象?还是做个普通人物的好。

吴稚晖曾有句名言:“官是一定不做的,国事一定不可不问”。

他生性洒脱,60岁时,上海的无锡帮为他庆贺花甲寿诞。大厅上红烛高烧、寿幛高挂,桌上有寿桃、寿面和各种寿礼。上海滩的头面人物济济一堂,唯独不见老寿星自己出场。等到过了吃饭时间,才收到一封发自杭州的来信,信中说:弟因先母早逝,故先外祖母不忍提及弟等出生之日,所以从未有所谓‘诞’,我自己也糊里糊涂,不知生于何年。有人登报说替我庆祝花甲,我才知道已经一轮甲子,这叫做谣言处处有,中国特别多。我虽然相信我或者已满了六十,却不敢在月份牌上随便拣一个日子就算生日。我最反对庆寿做生,所以从不替人祝寿,这是一个硬凭据。我不能说一套做一套,自己反倒让人做起寿来。现在敬璧原帖,并叩谢诸先生,本日弟已赴杭州,不能陪座,歉甚歉甚。

1948年,吴稚晖已经83岁高龄,仍然坚持教课。有一天晚上授课时突然晕倒在地,恢复过来后,女儿劝他再不要教书卖字了,说你偌大年纪还要这样劳苦,连做你的女儿也要给人笑话。吴稚晖说:“有什么可笑话的?做做吃吃,死了你把我的骨头磨成粉,掺在茅厕里做肥料,你就是孝女!”

- Dating right

非常科學,dating都係一門科學,有數據、有心理學支持

There’s one mathematical principle Ms. Ury especially likes to use to assuage her most data-centric clients — a behavioral science riddle called the secretary problem: If you’re hiring a secretary (the principle became popular in the 50s), and you have 100 candidates, when do you pick the right person? The mathematically optimal answer is that you should interview 37 percent of the candidates, then figure out the person you liked best so far. That person becomes your “meaningful benchmark,” and you should hire the next candidate who seems better than that standout.

Ms. Ury recites a version that goes like this: If you’re going to actively date from ages 18 to 40, by the time you’re 26.1, you’ve dated around 37 percent of the people you will ever date. By that age, she says, your best ex is your benchmark. The next time you meet someone you like more than them, commit.

37%法則,都係要講,呢個係數學上嘅最優,實際上只能確保期望值最好,都有可能,後邊就遇唔到更好嘅,or可能最好嘅仲喺更好嘅後邊而揀快咗

Despondent over “Burning Man Brian,” Ms. Ury hired her own dating coach, years before she considered becoming one. The coach prompted her to make a list of the traits that mattered to her, and to consider the way she wanted to feel during a relationship — and she realized that a friend at work, a guy named Scott, had many of those qualities.

They had gone to Harvard together; she could remember exactly one lunch with him in college. He had popped up on a dating app in the past, but she’d never shown interest. “I wouldn’t have said, ‘5-foot-8, vegan engineer, whatever,’” she said, talking about her image for her ideal partner.

可能呢啲就叫當局者迷,旁觀者清,一步步引導,可以畀當局者一個認清自己同身邊情況嘅機會。話唔定好多人成日苦於話自己揾唔到適合嘅,可能只係身邊已經出現咗理想型但意識唔到

- 高考完撕書

都幾癲。不過又講真,試卷、輔導書確實冇乜用,12年教育亦都唔知學咗啲乜

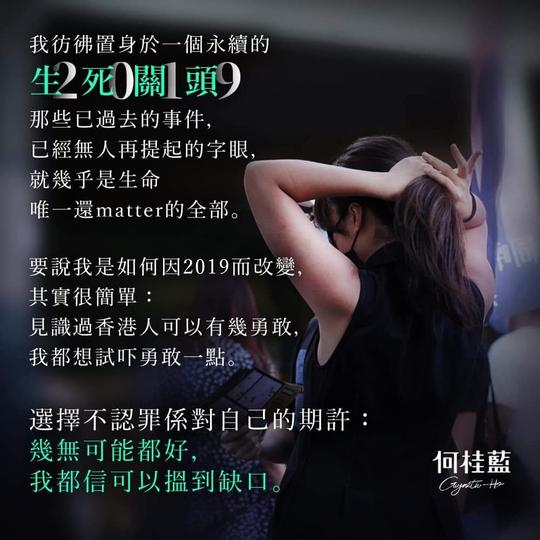

- 《共同、記憶、勇氣》

立場姐姐寫喺609三週年前夕,提出咗自己嘅好多疑問:事過境遷,而家究竟仲有冇「共同體」、「同路人」?堅持延長集體痛苦,「有乜為」?我哋每個人對19年以嚟嘅經歷、記憶同理解,係咪本身就完全唔同呢?

每一個都好難去回答

後來我想,其實是那個生死關頭式的危機,與不容辯駁的絕對善惡使人勇敢。是那種怯就輸一世,但進又有一絲希望的逼切令人可以衝破日常與恐懼的枷鎖。

但當一切都沉寂下來,再沒有那麼多急逼和絕對,當抉擇的reaction time延長,人就很難回到那種狀態當中。抉擇變得細碎但稍有不慎便是深淵,日常變成無限延伸的心靈折磨,誰說決定不說一句諂詞、不貼一張海報的決定,就一定比坦然面對牢獄更容易?這本就是極權滲入社會肌理要造成的局面。

只要有希望,就會想捉住,即使只係一絲,只因為一輸就會冇乜嘢剩低

每一場運動都係噉,當冰凍or沉睡時,好容易令到人失去鬥志,唔知道當初為乜嘢而參加;但唔代表,所有人都係噉,有好多人都係重整背囊,繼續自己嘅生活,等待下一次嘅希望

那些沒有達成的目標,那些曾經高喊的口號,那個在生死關頭可以非常勇敢的自己——今日便通通成為了喪志的理由。好像無論做甚麼,嘗試甚麼,都回不去那麼極致的時候。此時見到一些彷彿從未脫離2019那種狀態的人,這種落差就更加明顯。

但2019其實也就只是一場經歷而已。如果你曾經在這場經歷當中不可逆轉地徹底改變,那你今日所做的事就已經是2019的延伸;而如果你從未真正被改變,隨時可以倒退回經歷2019前的狀態,那麼你對這段經歷的理解很可能只停留在幾個字詞的字面意義,輕易就可推翻。

我們共享過一段經歷,有了各自的成長,如今在不同的角落,面對各自的戰場。不論世界如何改變,曾有過的經歷都不會是假的,無法推翻的是已經內化了的價值,而不是簡化二元的成敗勝負;要延續的是我們自身的成長,而不是2019本身。

若記着這一切結果只是令你更加無力,咁不如算啦。其實真係唔需要特別去「記住」,如果佢根本冇改變到你的話。而如果有,咁記唔記已經唔重要啦。

確實如此,如果改變咗自己,真係唔使特登記住都會喺某啲特定嘅時刻有回憶係噉湧入嚟;而如果乜嘢都冇變過,的確唔使刻意去記住,冇用,仲不如專注返自己嘅生活。講真,如果運動本身冇促進到個人嘅成長,噉無論結果係點,喺我眼中都會係失敗嘅。要將運動延續落嚟,or重新再嚟一次,只能靠人去做,而且係不斷進步嘅人先做得成

唔係有意志先可以去行動,行動嘅過程都可以產生意志;而愧疚同無力感都可以係comfort zone嚟嘅 [1]。我冇為你做任何嘢,你亦冇欠我任何嘢,各自努力 is OK,前線自己決定啦。

[1] 斑戈,《端傳媒》,「訪談猶太活動家:因為支持巴勒斯坦抗爭,我被起訴「反猶」」,2021年5月21日。

- 以巴衝突

既然睇到,就順勢share,我自己其實都瞭解過唔少,就當複習一下,而且呢篇文章都更加深入地披露咗歷史點演變,而家嘅政策會係點樣

在德國,反以色列的任何進步主義行動都被指控為「反猶」,而德國真正「反猶」的種族主義右翼卻和以色列政權如膠似漆。這在反以色列的猶太活動家們看來,正是因為「猶太復國主義」是最「反猶」的勢力——它本身就基於「血與土」的種族主義。

比起「共存」,他指出,人們需要的是「共同鬥爭」(coresistance)——特權者和被剝奪權利的人一起戰鬥,顛覆不平等的制度,創造出新的政治空間,才有可能討論如何「共存」。而歐洲人尤其德國人對大屠殺的「負疚」是最糟糕的,因為愧疚感只會讓人失語,反而卸掉了走向行動的責任。

我被徵兵後的兩個月,開始思考很多問題,我不斷反思這個國家的民族主義動員,以及辨析「叛徒」話語的反動內核,這種污名開始對我不具備任何意義了。我意識到「叛徒」只在更普世的價值上有意義,而不是在國家範疇內。我不想做一個以色列人,我想做一個普世的人。

出於大屠殺的包袱,德國社會不斷為以色列辯護。這裏的很多媒體,在與供職記者簽合同的時候,合同中就會出現,不允許批評以色列。即使是左翼媒體,被允許批評的空間也非常小。

以色列的政治宣傳讓西方很多自由主義者相信它是中東唯一一個民主國家。但事實上,它在1948年建國後,任何層面上都是民主價值的反面。少數族群的權利、多元文化主義、平等⋯⋯在任何層面上這個國家的原則都是與自由主義價值相悖的。尤其談到平等的價值,以色列建立的根基原則就是否定這一價值,否則就不會有這個國家的存在。它將權利僅僅給予一個族群,以剝奪所有其它族群的權利為代價,尤其是那片土地上的原住民。

在二戰前,生活在歐洲的猶太人中,支持復國主義的不到5%——大屠殺後一切都變了。猶太復國主義是歐洲反猶主義浪潮的一個反應,他們需要反猶主義才能建立認同,合理化自身。事實上,他們全盤吸納了反猶主義話語——猶太人不該留在歐洲,要去往他們「本來」該待在的地方。復國主義者回應反猶主義的方式是,「對啊,我們是特殊的,是不該跟歐洲社會的其他人共處的。是我們不同的基因和宗教,不允許我們成為歐洲社會的一部分,因此我們需要一片只屬於我們的土地」。

這裏的重點不是需要一片土地,而是一片只屬於他們的土地。所以從這裏看,猶太復國主義的開端就是種族主義的、或者說是種族至上主義的(supremacist),和納粹主義是一體兩面。他們認為猶太教徒是原始的不開化的,他們要建立的是民族主義工程,是猶太人的民族國家。

猶太復國主義者總是吵吵着「反猶主義浪潮又在德國升起了,他們走在街上都覺得害怕」,這絕對是撒謊,今天德國種族主義的主要形式絕不是「反猶」,而是「伊斯蘭恐懼症」,是伴隨難民而來的仇穆情緒。今天歐洲的仇穆情緒,也是跟對以色列的支持有很強關係的。如果你支持巴勒斯坦,那你一定是穆斯林,那你一定「反猶」。甚至歐洲新法西斯的崛起,也跟歐洲集體意識中無條件站以色列有很大關係——巴-以的對立在德國社會的政治象徵中佔據重要位置,支持以色列必然帶來對巴勒斯坦乃至穆斯林的污名。

「愧疚」與「恐懼」是使人虛弱的力量,讓人們難以行動,愧疚感有時甚至讓人自我感覺良好——比別人更有道德。而「責任」則是驅動力,是驅使人來行動的。

而德國在二戰後的歷史教育,是讓人們感到「愧疚」,或者「恐懼」。所有的教育都是一種「壓制式」的教育,把二戰前根植於這個社會的種族主義/種族優越論的集體意識壓制了下去,卻從未真的處理過這些問題。也因此,被壓制的集體意識一直都存在,甚至還會反彈。

對比閲讀,我自己一直就係公説公有理,婆説婆有理,兩邊都有問題。而呢個矛盾點解決,都係要靠雙方繼續對話同和解先得

- Cancer Remission

都係一個令人期待同興奮嘅結果,隨住科技嘅進步,我係覺得以前覺得醫唔到嘅病都會醫得到;如果始終醫唔到嘅,我會覺得係本身就唔算病嗰種

亞裔與黑人比我們意識到的更需要彼此 by LESLIE NGUYEN-OKWU

睇過以巴之後,可以嚟睇睇亞裔同黑人之間,文章入邊都睇到咗唔少熟悉嘅人名

Social media has been a powerful tool for organizing, but it can also push us into echo chambers. Chelsea Miller, a co-founder of Freedom March NYC and a social impact strategist, believes that challenging rhetorics that divide our communities is a critical step forward. “The reality is, we are all connected,” she said.

評論留言区