2022年7月下刊

抗疫,外國方法;迷因;Control Music;作文;日本與中國;日本政治暴力;平民反噬;啄木鳥;721三週年;許冠文;留長髮;Extreme Heat;

- 抗疫,外國方法

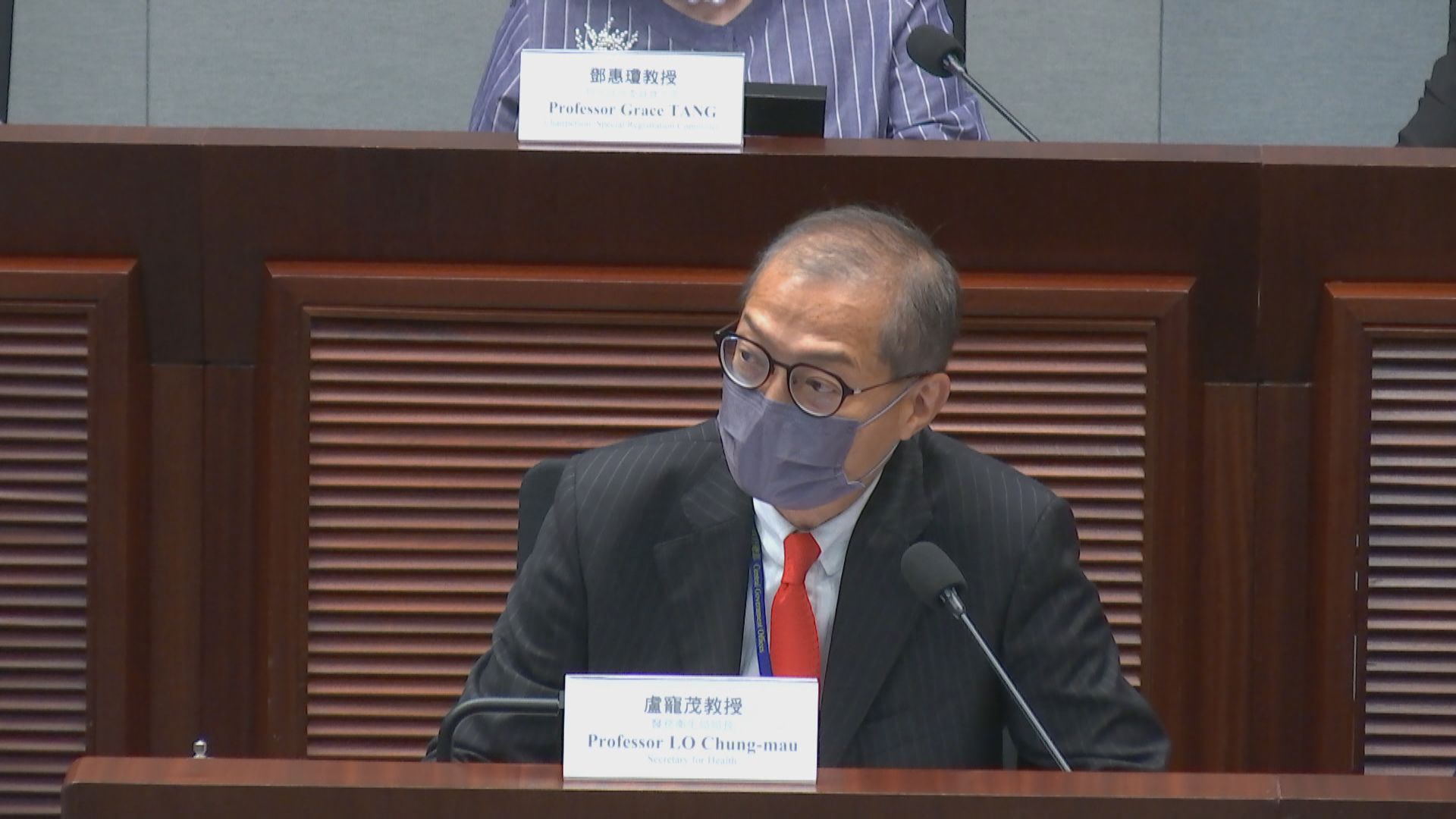

哈哈哈,要笑死我。諗起一位朋友講嘅:「每次開會前,秘書會同底下嘅專家講:『今次上頭要噉樣噉樣,你哋會揾符合呢個做法嘅理論/規則』」,今次就係邊個專家唔聽話,我就揾第個新嘅專家嚟,香港都變成噉,唔知講乜嘢好……又好笑又悲哀

就同新聞底下邊嘅評論噉講「潛台詞係:宜家由我話事,你班專家顧問只係做個樣,識做嘅就聽聽話話,唔好咁多意見,總之我要你哋講乜就講乜。」

- 迷因

最早提出迷因一詞的,是英國演化生物學家、動物行為學家理查・道金斯(Clinton Richard Dawkins)。他在《自私的基因》一書中指,迷因是文化中被認為經由非遺傳方式、尤其是透過模仿來傳遞下去的元素。《牛津英語詞典》也收錄了迷因一詞,並使用了上述定義。道金斯進一步說明,迷因可以透過模仿、複製,將想法、觀念、行為或技能從一個人的大腦移轉到另一個人的腦中。

英國心理學者蘇珊・布拉克莫(Susan Blackmore)延續道金斯的觀點,在《迷因》一書中指,網際網絡讓迷因快速發展,尤其以「高保真度」、「持久度」讓迷因不斷複製、傳遞。迷因也從產品複製到指令複製。蘇珊・布拉克莫舉例,廚師能複製一款濃湯,但為了讓濃湯更有效地傳遞出去,就要複製食譜,有清楚的指令,便能夠讓這款濃湯的味道散佈出去。她認為,一段字詞、一個故事、一套規矩、一首歌曲都可以是迷因,最經典的案例大概就是全世界都理解的「生日快樂歌」。

心理學家 Peter McGraw 與 Caleb Warren提出「良性衝突論」,笑話要落在有點痛苦卻又安全愉悅的良性衝突區間,才會讓觀者愉悅,笑話與觀者的心理距離太接近則會成為威脅、降低幽默的感受,太遠又會因為衝突降低而無法理解笑點。

吳幸安認為,沒有玩笑是不能開,只是聽者感受不同,道德的界線沒有絕對的標準,每個人可以自行決定聽到的地獄梗是不是笑話。不過談到鄭南榕被脫口秀主持人曾博恩嘲諷,吳幸安坦言,如果她在那場Open Mic中,應該會嚇到笑不出來。

打著開玩笑大旗的地獄梗界線到底該如何界定,幽默、不道德的界線又到底怎麼區分?在台灣大學外文系教授黃宗慧、東華大學華文系教授黃宗潔姊妹合著的書籍《就算牠沒有臉》中指出,佛洛伊德曾說:「每個笑話都會募集自己的群眾,而為同一個笑話而笑是心理一致性的明顯證據」。黃宗慧強調,就如同其他的地獄梗玩笑,看似無關緊要的玩笑話,隨著笑話的傳播,歧視的態度一再被合理化。開玩笑的人主張豁免權,不應受道德批判,被嘲諷的對象若介意了則顯得「不幽默」,造成二度傷害,嚴肅議題若成了玩笑,也許就很難再回到主題本身。

黃宗潔則更進一步指出,同時保有幽默感與道德敏感度並不衝突,一位譴責玩笑未必能讓彼此理解,如果人願意時刻提醒自己保有敏感度,「每個人都可以畫出謔而不虐的那條線」。

台灣政治大學傳播學院特聘教授林日璇指出,迷因可以從心理學的「幽默」這個概念去分析,而幽默又可以用「是否帶有惡意」進行區分:有惡意的幽默,通常帶有嘲笑的對象;沒有惡意的幽默,則一般不會牽連到某個群體或個人,之所以好笑,通常只是因為「荒謬」而已。

「沒有惡意的幽默,通常是一種『社交梳理』(social grooming)的方式,意思就是人和人在互動時,會聊天氣、詢問『吃飽沒』,作為開啟話頭、建立友誼的方式,而網路迷因,也是一種適合作為社交梳理的素材,因為某個迷因如果很流行、大家都知道,就很適合當作閒聊的話題。」換言之,諧音迷因其實是一種成本很低、又不用犧牲隱私的社交梳理方式。

至於台灣流行諧音迷因的原因,林日璇則認為,很可能和台灣人的道德觀有關。

「道德模組有五個面向,其中一個是『傷害與關懷』⋯⋯和其他文化的幽默相比,大部分台灣人在這個面向上是比較敏感的,比較不能接受嘲笑別人、讓人受傷,所以要找到好笑,同時又能讓大家都接受、沒有罪惡感的迷因,那就是諧音這種不會牽涉到歧視、沒有人會受傷害的梗。」

此外,台灣人講的語言,有些發音和日文、韓文確實很像,正好適合去玩這種荒謬、非惡意的幽默。不過林日璇也指出,英語語境裡也有類似的迷因,比如同義詞、雙關語——只不過英語雙關語好笑的原因,往往是雙關的兩個概念都有特別意義,但在「我站在雲林」這樣的諧音迷因裡,好笑的原因只是巧合帶來的「荒謬」,意義本身並不是幽默、好笑的來源。

鄭宇君亦指,地域梗之所以好笑,源自於某種近似於「敵我陣營」的互動感,但又不是「打得死去活來」,同時也能用遊戲的心態摸索界線。「今天如果要理性地去比哪個城市比較優越,可能要花費很多力氣,也不見得能說服別人,但迷因就是比較輕鬆的方式,隨時可以進出。」

SAT 可能也助長了所謂的「珍奶自由派」(boba liberal),亦即部分亞裔社群(尤其是美國的亞裔社群),為了融入某些白人社群,因而表現出自由主義傾向的立場,但在標榜亞裔認同時,卻只會引用一些膚淺、無害的符號(比如珍珠奶茶),而未對亞裔文化進行深刻理解。

上述這點,也和迷因講求快速傳播、方便擴散,但不利嚴肅討論的特性有些類似,而對 SAT 迷因提出批判的 Sarah Mae Dizon,也精準地對此進行了總結:珍奶雖然好喝,但基本上就是糖,而沒有太多其他的營養成分;迷因也一樣,雖然好笑,而且容易理解、產生共鳴,但終究無法取代對原鄉的歷史、文化和掙扎的嚴肅理解。

但葉多涵亦認為,迷因其實並不適合作為政府與民間的溝通工具,尤其是在牽涉有爭議性的議題時——因為這類議題往往需要針對不同立場進行細緻討論,但迷因無法承載這麼長的資訊。「民主政治要運作,就不能把議題簡化成『好不好笑』、『資訊能不能快速傳出去』。如果只是追求把立場很快傳出去,說難聽一點,那很像是在洗腦而已,被洗腦的人不會真正理解議題,也很難做有意義的公共討論。」

鄭宇君指出,以政府的粉專來說,如果是「早安文」類型、只是為了增加粉絲互動的貼文,那麼使用迷因就沒什麼問題;但如果要傳遞特定訊息,那就應以正確性為主、不該使用迷因,因為迷因在解讀時容易產生歧義、造成誤解。

長期關注性別平權與網路言論的喬瑟芬,接受端傳媒專訪時則指出,網路迷因發展至今,已經無法簡化地說是「利大於弊」了。

「西方國家經過了漫長的民主化過程,很多事情是經過幾十年的漫長討論,才逐漸取得了共識,所以迷因對他們社會造成傷害的程度,可能不會像台灣這麼大,他們比較能把迷因,當作娛樂性、無傷大雅的東西。」

然而對於台灣而言,喬瑟芬認為迷因令人擔憂的地方在於,「我們沒有經過辯論,也還沒建立共識,而且還在建立對民主的理解,但迷因在這個時候出現了。這些迷因可能會讓我們沒辦法建立自己的價值體系⋯⋯如果沒有價值體系,可能會變成哪個迷因好笑,我們就倒向哪個迷因、覺得它講的是對的。」

喬瑟芬亦指,與其說網路迷因影響了台灣人的溝通方式,不如說,迷因其實是在強化台灣人原本溝通的方式,而台灣和其他社會的差別,是「討論很多東西時會建立在情感之上」。

歸根究底,喬瑟芬認為迷因是果,而不是因。「它背後的結構性成因,其實是我們的心智本來就會去趨向這樣的東西、對資訊是有需求的,而在資訊爆炸的年代裡,如果要快速連結、溝通,迷因這種溝通方式本來就很容易被強化,所以不能只去怪罪迷因讓言論環境變差,這樣不能真正解決問題。」

「我們應該做的,應該是在知道這個人類本能之後,想辦法去發展出一個比較好的迷因使用方式——這個我覺得會比媒體識讀重要,因為媒體識讀的要求太高了,要用理性去克服人類的情感,確實是不容易的。」

林日璇指出,心理學上有個概念叫做FOMO(fear of missing out),該現象確實比較常出現在年輕人身上,因為「12-18歲的青少年,本來就是在界定、形塑自我認同的階段,而同儕對青少年的影響,也是青少年建構自我時的重要元素,所以容易覺得同儕講的東西是重要的。」

從社交梳理的角度來看,迷因圖和「長輩圖」雖然風格差異很大,但林日璇認為兩者其實有個共通點:在數位時代裡,不論年齡大小,我們似乎都變得更需要獲得共鳴和關注。

「數位化讓我們生活變得很方便,但反而讓我們真實接觸的人變少,但人畢竟是群居的動物,總是希望獲得別人的關心;在面對面接觸的機會變少、數位工具太方便的時代裡,這種期待能和人互動的盼望,就是迷因可以成長的空間。」

由此來看,雖然迷因看似非常戲謔,卻也經常反映了某個時代的氛圍或精神,值得我們嚴肅看待。

所以語言的變化、演進,或許特別適合用迷因來理解,因為語言、詞彙本來就是在競爭人們的注意和使用,這樣一想,就比較能理解一些語言用法,本來就會慢慢消失,而新的用法本來就會一直出現。

林日璇亦指,這個世代的年輕人面對的房價、工作機會都不如上個世代,但他們也意識到這個問題並不容易解決,所以才會使用迷因來宣洩自己的情緒,而迷因引起共鳴、被網友轉貼之後,也能給人一種「自己並不孤單」的慰藉感,給了大家一個情緒的出口。

- Control Music

2001年嘅一篇文章,今日讀起更加有感觸

hardly anything a politician can do will elicit a more dependable outcry across the political spectrum than a move in the direction of arts censorship, even if it threatens no direct intervention in the affairs of artists but only the withholding of municipal largess from institutions (like the Brooklyn Museum of Art) that support them. There is near unanimity in the West today that when it comes to the arts, laissez-faire (coupled, perhaps illogically, with handouts) is the way to go.But who takes art more seriously? Those who want it left alone or those who want to regulate it? Moreover, the laissez-faire position entails some serious denials. Some say that art is inherently uplifting (if it is really art). Others say that art is inherently transgressive (if it is really art). The words in parentheses, designed to discourage counterexamples and make refutation impossible, merely empty the statements of real meaning. Does such a defense really show a commitment to the value of art or merely an unwillingness to think about it?And what about public opinion, which sometimes demands abstentions from the performance or exhibit of artworks? Is that just another censorship tribunal?

一個值得思考嘅問題,當然音樂嘅力量係好大:"because more than anything else rhythm and harmony find their way to the inmost soul and take strongest hold upon it, bringing with them and imparting grace",但亦因為其強大,好似都應該要有相應嘅管制?like寫作、畫畫等等

而且放開晒,任由聽者會選擇係咪就一定比對此有管制嘅更重視音樂?但連歌詞都要改嘅,係咪就更加重視音樂?

In a fine recent essay, the literary critic and queer theorist Jonathan Dollimore writes that ''to take art seriously -- to recognize its potential -- must be to recognize that there might be reasonable grounds for wanting to control it.'' Where should control come from? Unless we are willing to trust the Taliban, it has to come from within. What is called for is self-control. That is what the Boston Symphony laudably exercised; and I hope that musicians who play to Israeli audiences will resume exercising it. There is no need to shove Wagner in the faces of Holocaust survivors in Israel and no need to torment people stunned by previously unimaginable horrors with offensive ''challenges'' like ''The Death of Klinghoffer.''Censorship is always deplorable, but the exercise of forbearance can be noble. Not to be able to distinguish the noble from the deplorable is morally obtuse. In the wake of Sept. 11, we might want, finally, to get beyond sentimental complacency about art. Art is not blameless. Art can inflict harm. The Taliban know that. It's about time we learned.

更加重要嘅係,管制未必真係重視,甚至唔在乎內容係乜嘢,佢哋只係覺得藝術會打動人、感染人,跟住會對政權形成傷害;而少部分係為咗保護人唔受傷害

- 作文

以我而言,在寫作的過程中,不時會遭遇瓶頸,翻來覆去,還是打不出一段滿意的文字,就像一塊沉重的鉛塊堵在心頭,怎麼也無法推開,令人感到焦慮與沮喪。

在這時候,與其枯坐在電腦前,不如放自己一個假,多看不同的書籍、電影,與不同經歷的人交流,體驗不同的生活,累積新的感悟後,再行記錄,這時候你會驚喜地發現,原本怎麼推也推不開的那塊鉛,輕易地被移走了。

寫作和生活,不該是獨立開來的兩件事,所以我認為,如果真的想要寫出好文章,先從好好過生活開始吧!而所謂的「好好過生活」並不一定是要做什麼特別了不起的事情,厲害的作家總是能從平淡的生活中,提煉出趣味。

為了寫出好東西,更用心地生活著;也因為用心生活,而有了更多想要紀錄的事情。這是寫作與生活之間最美好的互相激盪,也是我為何而寫的原因。

而回扣到學生身上,當學生跟我說,他的人生乏善可陳,沒有什麼值得寫的。

我想回答的是,無論是好好體悟生活,累積寫作的素材;還是訓練寫作的基本功,都不是一蹴而就的事情。短時間內,你可能會看不到自己有什麼進步,但只要願意持之以恆,相信有朝一日,一定會從寫作中得到些什麼,不管是成績還是生活,都是。

- 日本與中國

阿古智子視中國為第二個母國,她曾在中國留學,香港回歸前後在香港大學修博士,專修「比較教育學」,回國在東京大學當教授,多年來致力研究言論自由及教育環境。她說,言論自由的啟蒙不在日本,反而在中國、香港令她感受言論自由的可貴。面對國內對中國政權的猛烈批評,阿古念茲在茲,言論自由建基於尊重,分析問題時刻要保持理性。

「中國共產黨是有問題,不能說中國是壞東西,也不是所有的中國人是壞人。這些事要『丁寧』(誠懇慎重)的討論,不能只說好與不好。」

分析嘅時候始終都係要帶有理性同控制好情緒,which我自己都要不斷學習

她曾在《世界》撰文,香港是殖民制度留下來的悲劇,回歸後香港繼承了英國殖民地的自由經濟,同樣也繼承了殖民惡法,處於「冬眠期」的惡法依然被今日的政權所用,回歸後香港人仍然是不能作主的。在她眼中香港有很多結構式的問題沒有解決,埋藏多年的問題、分歧一次過在2019年爆發,這些悲劇看來也在日本上演,無權勢者無宣洩、發表意見的渠道,最後訴諸暴力令問題曝光。

她慨嘆,制度滋生暴力,我們只能無奈地看着事情發生,「 用暴力去改變現況,這是不好的現象,但都發生了。」

同上一期嘅一篇文章前後呼應,香港嘅解殖一直都冇完成,所有嘢最終就係引發一次大爆炸,and難以控制其走向

阿古智子作為言論自由的觀察者,深明日媒一開始默不作聲的原因:「宗教與政治人物有密切的關係,傳媒是由企業給錢的;NHK也要考慮自民黨,政府會施壓的。但是,誰為無權者發聲?」暴力抬頭,是誰也不能抑止的事實,阿古苦笑說,更殘酷的事實還在後面,「警察權力會提升,軍費也會增加」。

日本政壇披上「安倍的外衣」,吹風修憲勢在必行,現時執政黨加上支持修憲的議席足夠通過,惟最後還需過公投一關。7月10日參議院選舉沒有因為安倍效應拉高投票率,投票率僅52.05%,年輕人投票率依然低,令外界難以預測之後修憲公投的結果。事實上65歲以上人口已佔全日本28%4,用公投決定修憲,對最有機會參戰的新一代又是否公平?

2019年香港反修例運動期間,阿古智子經常到香港現場採訪穿起黑衣的年輕人,問他們為何上街,仔細聆聽他們背後家庭撕裂的故事,了解發起「黎明行動」的因由。在示威現場,阿古找到14歲中學生,還有在香港出生的日本少女,探問之下,各有故事,見到小孩們上街示威的景象,身為老師的阿古在《香港—何去何從》一書說「內心是五味雜陳」,她看到這座城市年輕人與有財有勢的人正各走一方,關係決裂至不能挽救的地步。

「2019年的社會運動,各人都參與了,跟中國做生意的、跟中國企業合作的,不太支持(運動)⋯⋯,居於香港的香港人,應該有權說話,政策過程中,沒有他們的聲音,勇武派用暴力去改變結構式的問題⋯⋯。」

權力失衡,社會失去發聲的渠道,漸漸以暴力找出口,這個無力的循環正在日本上演。阿古智子像2019年在香港那樣探問她的東大學生,「我問學生 : 『你要不要參與戰爭?』大家都說不想打仗,不想加軍費,誰可以想像要加入軍隊,與敵方打起來?」可是,最有可能上戰場的還是今日沉默的一代,日本的現況還是老人操控資源及票源,老人決定年輕人的命運。

呢個都係好多時候被詬病嘅地方,明明有得去實踐民主選舉、投票,但年輕人唔在乎……but,結果可能就會係變成炮灰,say your voice, please!

致力研究中國人權問題的阿古智子提醒我們,日本「自我維穩」的問題入骨,七十年代學生運動風潮過後,國民轉趨主張和平,社會展現的是一種「表面的和平」,這種偽善的和平主義令很多國民失去了「站起來說話」的勇氣,令問題不斷惡化,惡化至不能挽救的地步。

阿古智子續指,「逃避主義」、「去政治化」、「權威人格」等意識形態已植根在日本人的腦袋,她比較中國與日本的維穩手段,兩國的差別很大,日本是「國民自我維穩,不用靠警察的」 ,今次刺殺安倍事件將日本結構性問題浮上面,民眾終於在網上鼓起勇氣質問主流媒體:為何不公開「統一教」的問題?

阿古智子語重深長地分析,日本國內恒之已久的保守主義與網絡的個人主義已發生衝突,「保守派是主張傳統的價值觀,家庭觀念,缺乏多樣性,社會上已走向個人化,你看殺安倍的兇手活在社交媒體的世界,不跟外界交流也可以做很多東西」,這衝突是不能避免,而且會愈演愈烈。

阿古說日本社會往後退,失去多元思想,這源於教育上出現問題,七十年代歷史老師教他們「日本跟中國打過仗,對中國人民很不好意思,要說抱歉」;往後老師灌輸的思想形態已跟以前不一樣,老師說「不應該一味道歉,日本應該有自信,不要只看歷史的負面」。阿古智子慨嘆,在校園滋長不求甚解、只信權威的思想,令社會趨向單一化,失去消化複雜事情的能力。

教育好大影響

書本是知識泉源,傳媒是言論自由之母,阿古智子看到香港自由不斷被摧毁,她說現在可以做的是,愛護僅存的言論自由環境,理由很簡單,因為人總要說話的。

「人跟動物哪裡不一樣,就是我們有文字,有很多話要說出來。言論的活動是非常重要的,我們沒有言論就不是人,難道我們放棄做人嗎?」阿古智子皺起眉苦笑着。

- 日本政治暴力

政治黨派的分類,往往高度依存於各國的政治脈絡。這裡談的「日本右翼」,是指以保護天皇、國家與民族為旗號,外交上反中反韓,內政上持保守態度(反移民、反性別平權、反社會福利等等)的政治群體。其主張也會隨時代變遷,例如冷戰時期主要針對蘇聯的反共主義,在蘇聯解體後已不再是主要議程。內部也可再細分為宗教右翼、網路右翼、黑道右翼等等,目前成為新聞焦點的統一教,就是日本宗教右翼的要角。

的確,左右嘅標準係由國家現實嚟決定,所以都存在話某國嘅兩派喺其他國家就會係變成同一派,因為唔同國家嘅核心議題有好大嘅區別

然而,「槍桿子」帶來了內部權力不平等。掌握槍桿子的幹部,在組織內部發生矛盾時,持續以曖昧模糊的「共產主義戰士」標準,恣意地對成員進行檢驗與批判。

幹部要求受到批判的成員,須以精神超越肉體受拷問的痛苦,倘若死去則代表作為戰士的「敗北」,以此正當化內部肅清。而日本文化中將以身殉死連結至政治道德優位的思想,以及將被逐出組織視為社會性死亡的文化,讓成員們不僅被困在深山,也被困在思想的牢籠中,不敢自基地逃離。直到警方開始搜山,才有部分成員逃竄到淺間山莊,對警方作出最後的抵抗。

經過前述的爬梳,可以整理出日本左右翼政治暴力的一些異同之處。與黑幫及保守派政治人物關係密切的右翼,以槍枝或刀械為主,目標主要為透過殺害特定對象,達成所訴求的政治主張;而在左翼的歷史當中,由於缺乏組織與資金的奧援,以土製爆裂物為主,目標主要為透過在具象徵意義的地點製造爆炸事件,引起世人對其政治主張的關注。

但兩者在政治思想上,均非常強調行動在思想上的重要性,也嚮往成為殉道者;也以日本戰後體制的牢不可破,以及主流群眾運動的挫折,來強調暴力路線的必要性。最後,雖然右翼期待「日本人」的覺醒,或是左翼則主張「無產階級」的團結,但採取政治暴力的派別,基本上與群眾是處於斷絕狀態的,大部分的社會運動也對他們敬而遠之。

回到日本的政治暴力,在缺乏群眾基礎之下,除了與黑幫互利共生的派系之外,堅持傳統政治暴力路線的左右翼均漸漸凋零。而在日本的政治光譜中抬頭的,是被稱之為「網路右翼」的新勢力。根據學界的定義,網路右翼意指「排外」、「保守」、「積極使用網路參與政治活動」的群體,約佔全體網路使用者的5%。

而正如許多透過網路串聯的社會運動一般,最初發源自網路論壇的網路右翼,這幾年也漸漸開始走向實體社會。從號召排外集會遊行,到對人權律師發動大量的申訴攻勢,其政治動員愈來愈純熟而受到矚目。仿照過往右翼的政治暴力路線,對政治人物、媒體等寄送刺殺、炸彈等脅迫訊息的案例也正在增加。

雖然網路右翼要取得槍械或爆裂物,實際上並不容易,但基於日本政治暴力的血跡斑斑,許多人對這類信件均寧可信其有,因寒蟬效應而導致活動停辦、電影停映、作品撤展、教師解聘等現象,在日本社會屢見不鮮。這也可以看出政治暴力事件的影響,往往不會止於個案本身,更令人擔憂的是後續的模仿,以及日本社會中寒蟬效應的擴大。

近年涉及政治恐嚇的當事人,在被警方逮捕或遭受害者循司法求償時,經常發現他們並不像傳統的左翼或右翼一樣,有明顯的政治思想或所屬組織,而是非常普通的上班族、中小企業主或是退休人士──比起藉機表明政治主張,他們多半強調自己只是誤信網路消息,並迅速認罪道歉。

- 平民反噬

在日漸惡化的生活環境底下,一般的日本大眾只能庸庸碌碌地為了日常生活而奔波,更糟的是,日本積習已久的家族政治,也使得藉由底層民眾的加入促成體制內的改革成為不可能,日本年輕人沒有加入政治的選項,不是安分守己地成為企業戰士(或公務員)為一己營生打拼,就是在躺平中爆發。

安倍晉三與自民黨放任國內的極端右翼團體活動,是不爭的事實。如果一個社會沒有參加政治改變社會的空間、正常的社會運動會「社會性死亡」──日本的同學們忌憚於參加社會運動,是因為極度影響之後的「就活」(就職活動)。但右翼團體的暴力又能被輕易原諒的話,那麼這次事件的某種「社會成因」,也就能「理解」了吧(當然,理解不代表原諒這類的暴力)。

- 啄木鳥

interesting finding! 所有嘢都係要compromise,如果想緩沖衝擊力,就冇得啄得咁深,可能就會餓死;跟住就等於冇保護機制,因此個腦就要夠細夠輕,then

Given the size and weight of woodpecker brains, situated inside fluid-filled cases in their skulls, they would only sustain brain damage if they pecked twice as fast as they naturally do, or if they hit surfaces four times harder than their natural wood targets.

所以佢哋發展唔到更高級嘅智能,都幾平衡

- 721三週年

【721 未完的案】I 721襲擊事件三周年 I 新聞專題

當城市裏所有聚集活動都不被容許,唯獨追星活動可以愈演愈烈;當許多消息都不再容許報導,逐漸大家都開始躺平不再感興趣。青春偶像的一舉一動突然成為大家最關心、唯一着緊的事情,迷妹迷弟們牢牢記得團員哪一天生日,買燈箱打廣告各種應援,取代了所有被刷掉的標語文宣,換走那一個接一個曾被視為「香港最黑暗的一天」的日子。兩年前那些連儂牆是打卡點,如今最多人打卡的地方變成了明星代言的珠寶廣告牌,而「榮光」、「今天我」和「Hallelujah」這些歌曲不知所終。

而我就一邊目擊近在咫尺的鎮壓和拘捕事件,看着自己的同行入獄,然後繼續配合城市的粉飾工程,做一些賣到斷市的明星雜誌,賣得愈好,藝術展愈多人,愈覺得這個地方像NFT那麼荒謬。

或許,是創傷後遺的影響,我沒有特別喜歡MIRROR任何一員。但有時看到老派深藍作者與左報批評MIRROR追星現象荼毒社會、製造亂象,卻有同仇敵愾的趣味。可能我仍然期待着香港有些事情,能夠令養尊處優、以為風波已平的人,大為吃驚,驚恐又好,什麼形式的驚慌都好。

不是輕視、討厭娛樂偶像所帶來的新香港、新面貌,當然也有人嘗試從他們的作品、人們的熱捧去解讀更多社會現象,譬如積極對抗無力感,轉投其他宣洩渠道之類的論述。明星效應算不算是拯救了香港?無可否認,但拯救的同時,或意味着我們選擇「扔棄」、「遺忘」許多東西。

2019年之前,媒體裏總有一些說着「不敢寫不如不要寫」的資深媒體人,如今動不動就教人「不能再這樣寫」。以前深切痛恨自我審查的人,一旦自己都開始了自我審查,便懂得說是顧全大局,為了大家的人身安全。大局!對大家都好的事......能算是自我審查嗎?

我自己是幸運的,因為我已經看不見、聽不到那些大局。在721那晚之後,我一直被某個硬核似的玻璃罩套住。但慢慢覺得,有個玻璃罩都好,拒絕被太多事情污染和動搖。不知什麼時候開始,我的個人社交帳號只剩下工作相關的,像電影評論、明星訪問、雜誌出版消息等等,也沒隱瞞什麼,因為我的日常生活也差不多,就盡量讓自己存在,同時盡量讓自己一直減少下去。

我存在但我已經不在,不特別喜歡任何事情,就不會對某些人特別失望,也不會特別去討厭某些事情,或者憤怒。我沒特別抗拒乘搭港鐵,也沒有特別不去吃那些「藍店」,其實吃什麼、同不同路人對我來說都一樣,也看到有同路人在吃人血饅頭,吃相都很難看。

我以為自己練到一身好本領,面對「深藍」影視紅星、大灣區藝術家,都可以若無其事採訪交談,反正戴着口罩,就算咬牙切齒對方都看不到。但我猜自己的身體反應是最誠實的。想起來,我沒有堅持不打疫苗,前陣子因為工作關係,看錢份上便補打了兩劑疫苗,結果病了幾晚。妥協是罪,身體會給你應得的「懲罰」。

我沒打算批判中國大陸這種捏着喉嚨扮高潮的「太監說唱」風氣,純粹作為比喻,把它放在香港,敏感字眼不要寫,危險人物又不能訪、不能用,只求Peace而不再Real的我們,難道不同樣都是一群「太監媒體人」?

當壓倒性的暴力出現在面前那一剎間,挺身而出是勇敢,迴避畏縮、委曲求全也是人性,但我不能夠接受的,反而是以捧着攝影機的形式同行。當然也跟事發現場巨大的無力感有關,人就是有種想要對抗、吞噬、消滅這種暴力的慾望和恨意,施暴者與助紂為虐的同謀固然讓人深切痛恨,但恨到就連抽身而出想要客觀呈現暴力的真實全貌——即是前線記者的專業任務,都一併覺得可恥。

對此,我一度感到沮喪和迷失,也再無法在721之後參與那些如何政治正確、中立地報導示威事件的新聞爭論,只覺得這些既離地又抓不着癢處的爭論,結果幫助轉移視線及模糊焦點,於整場運動都同樣是助紂為虐。

李立峯亦坦白,新聞工作者確實會用某種形式與社會抗爭同行,為它而見證,然而,直到在關鍵時候,需要回答「想贏」還是「想要真相」的時候,則永遠不相為謀。但當我上了場,是否被迫都好,過去受過多少專業訓練與閹割都好,還是會「想贏」。但如今看來,當初那種漸行越遠的距離於三年後又逐漸拉回來了,原因卻很哀傷——無論你我選擇的是贏還是真,在721事件裏,大家都一無所有,只是有人輸了青春,有人失去了信心。

以前覺得,齊澤克形容「右翼是渾蛋,左翼是傻蛋」可能太毒舌,他自己不就是個左翼學者嗎?然而這三年過去,倍感精警。我呢,比較像是夾在兩顆蛋之間,既不想做傻蛋,但也害怕逐漸被扯過去變成渾蛋......什麼都沒有。算是「太監媒體人」的痛處?

……

我是擁有一些能夠繼續以寫作維生的人脈和優勢,但重要的是,就像在摩托車上,最舒服的狀態其實是維持着某種速度,一直前行——但前行這個說法太美好了,再準確一點,是圍繞某些創傷硬核不停打圈,若然停下來就會左搖右擺,傾到渾蛋或傻蛋的其中一邊。

我想自己沒有從「好起來」的偽裝之中康復過來,只是某種Assumption,或者它不需要康復,不卸下就永遠不會康復。或者721之後,我認為最舒服的狀態就是如此,它不會有完好如初的模樣。你只是提醒自己別停下來,成為其中一邊的蛋。

以前覺得,把悼念六四掛在嘴邊的人都有些作狀(故意裝出某種姿態),不就是每年寫兩首「六四不只是兩個數目字」之類的詩圍爐取暖嗎?唯有親身經歷才明白,一隊人氣偶像組合可以紅足三年,但要將這一天發生的事情牢記三年,原來是很吃力的。只是三年,時間已沖淡了很多事情,也沖走許多的魂魄,老盡少年心。三十年河西,談何容易。

- 許冠文

許冠文在台上多謝家人,並指太太是他的喜劇靈感來源,他說︰「佢非常樂觀,佢認為今日天跌落嚟,聽日都會更好,有時我覺得山窮水盡,我想拍悲劇,佢就會鬧我,使乜你拍悲劇畀俾哋睇?呢個現實仲唔夠悲,睇新聞就得,段段都係,我哋戴口罩戴兩年幾喇,你一定要繼續拍喜劇,令香港人就算喊,係笑着哭!提醒香港電影嘅兄弟姊妹,未來日子我哋會面對比較困難時光,我哋千祈唔好怕,我哋明天一定會更好,我哋香港人永遠有種精神,就算我哋喊,都係笑住嚟喊。」

- 留長髮

獨立媒體 | 中五生爭取留長髮:我哋有自己身體嘅自主表達能力

林澤駿向《獨媒》表示,望藉短片勉勵其他正受同樣壓迫的「同路人」,讓他們明白自己並不孤單,亦期望今次能開拓先例,從以警惕辦學團體尊重學生的感受和意見,不要肆意打壓小眾學生的聲音。他坦言,不認為現時中學生在校務參與上有足夠參與權,學生會的職能侷限於籌辦活動,不能成為與校方溝通的橋樑,形同虛設。當學生失去話語權,變相要「硬食」所有校方作出的決定。他認為校方每每以為學生無足夠能力論政,但他認為高中生大多已足夠成熟,有能力共同參與校政,校方應多加諮詢及重視學生意見。

曾有不少老師勸喻林澤駿,到畢業後才考慮爭取修改校規,以免「傷害大家感情」,但他堅定拒絕:「對我嚟講太遙遠啦……如果依家嘅我唔做任何嘢,傷害嘅係我自己……要有傷害先會換來改變」。

爭取先會有

- Extreme Heat

紐約時報中文網 | 屋頂融化、道路開裂:中國多地遭遇極端高溫天氣

熱爆,越嚟越熱,邊度都倖免唔到,中國、歐洲、北美熱浪不斷,雪山、冰川不斷消融,準備一齊玩完

評論留言区