2025年夏季刊

beyond the alpha male;《一條命值多少?》;死刑之路;薯仔係番茄嘅後代?;饑荒研究;工傷維權;mass-shooter-creation machines;社會民主主義,民主黨嘅出路?;放空;運營商營銷電話;省市人口流失;

天氣開始轉冷,未搞掂都照出唔理,其他留到下期算

從暑期刊再變成夏季刊,哈哈,都偷咗幾耐懶~不過呢,廣東嘅天氣而家都算夏天嘅,所以應該都ok

- beyond the alpha male

可以直接睇結論:

Power relationships between males and females are less clear-cut than expected: In most species, neither sex clearly dominates over the other.

Evolutionary factors shape intersexual power: Males have power when they can physically outcompete females, while females rely on different pathways to achieve power over males.

The study‘s findings have important implications for our understanding of the evolution of social behaviour across animals, and may also shed some light on our understanding of human social dynamics. The finding that it is almost as likely that females dominate males than the reverse, and that most primate societies do not have clear-cut sex-biases in power, challenges traditional views of the natural origins of gender roles. Humans do not share all the traits that characterise species where males strictly dominate females. Instead, the set of human traits places them closer to species showing more nuanced relationships, where individuals of either sex can become dominant. Accordingly, arguments presenting human patriarchy as a primate legacy appear misguided, and gender relations should be considered in relation to their social and ecological contexts.

對先天差異論嘅強力反駁!事實上就係父權制本身嘅社會結構同文化環境有關!

- 《一條命值多少?》

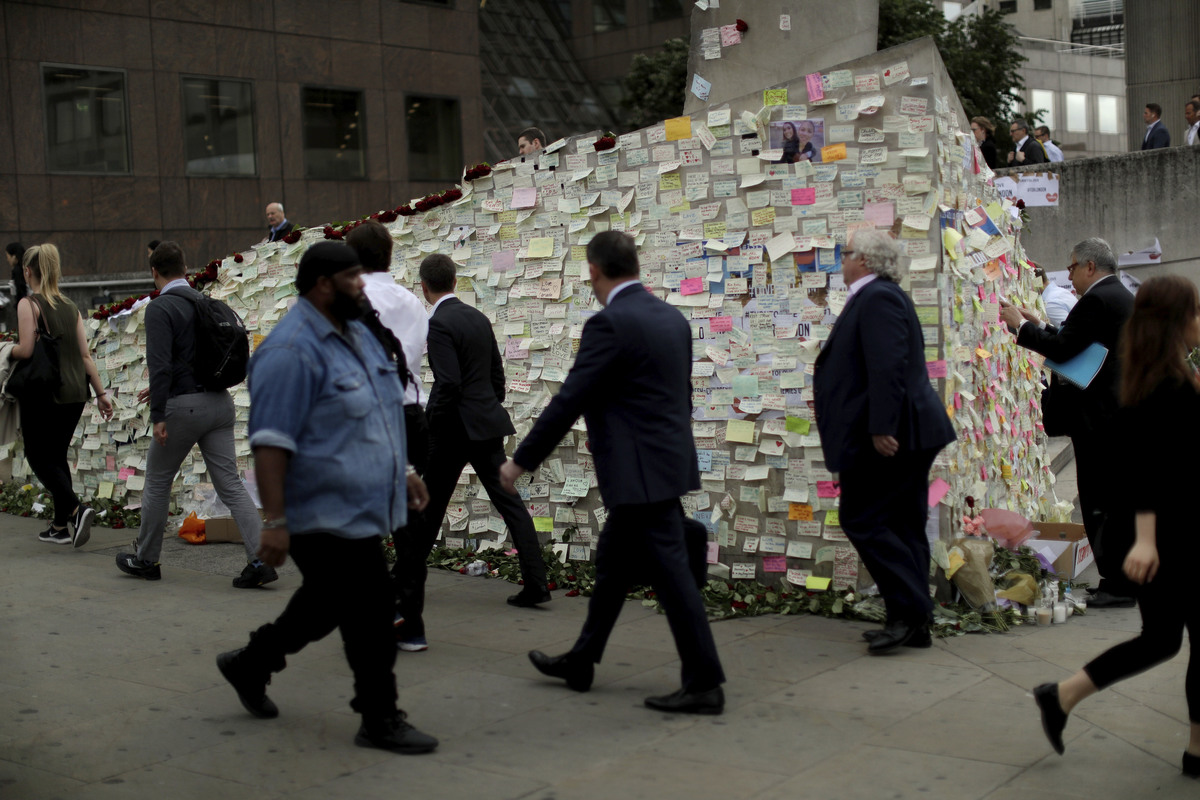

在英國,任何暴力犯罪的受害者都可以向政府申請肉體或精神傷害的補償,假如受害者死亡,家屬可以申請死亡補償金。英國刑事傷害補償局(Criminal Injuries Compensation Authority, CICA)決定哪些受害者有資格獲得補償、以及多少補償。刑事傷害補償局的指導綱領上寫道:「設置本計畫的目的是作為最後的救濟手段。」所以,「您若有機會獲得其他來源的賠償或補償,請務必去申請。」這份指導綱領距今已有十多年,而且在2012年之後,補償計算標準方式就沒有任何因應通貨膨脹的調整或更新。

憾事發生之後,你應該盡速向刑事傷害補償局提出申請,但當時的你或者處於極度悲痛的狀態、或者你是重傷倖存者。提出申請之後,當局還可能因為各種理由而駁回申請。「我們會考量有關您個人品格的相關證據⋯⋯這會導致我們不會支付全數或部分的補償款,」指導綱領裡頭是這樣子寫的:「相關證據包括是否有涉及毒品、犯罪、逃稅、詐取福利等行為。」

crazy...

所有的律師都是用同樣的衡量標準去索賠,布坎南表示:「民事索賠的真言就是運用『如果沒(出事)』(but for)原則,這樣做的目的是讓所有人盡可能回復到事故發生前的狀態、但不是變得比事前狀態更好。」

公平未必意味著平等;為了使補償能夠公平,每個失去的生命都需要列出一份詳細的表單,其中所有項目的金額都要用同一套標準計算。因此,倫敦橋攻擊事件受害者遭遇的不公不義,不在於各人獲得的補償金額不同,而是各人補償金額計算的標準大相逕庭。

每一樣賠償都會有其標準,但而家嘅情況下標準仲係未統一,所以應該係努力嘅方向

「我們所做的每一件事情,都有她的指引。我得到一個徵兆或感受,覺得我應該要做點什麼事,我就那麼做了,」朱莉炯炯有神地說道:「我們有能力造成一些影響,並且讓那件事變成我們的使命。我對恐怖主義有了親身的經歷,我能了解失去孩子的痛苦,我將我的感受發自內心說出來。這是我走上的道路,這是我的歸宿。」

莎拉這條生命被訂出的金額,是沒有意義的、是被任意斷定的、是不公平的。但是,朱莉和馬克正在學習如何與失去女兒的痛苦共存,他們不讓自己因為賠償不公平的問題受到二次傷害。我明明遠在地球另一端,隔著電腦螢幕與朱莉和馬克談話,即便如此,我都覺得自己快要承受不起了。但是,朱莉和馬克不會被憤怒或痛苦沖昏頭腦,莎拉的死給了他們使命感,所以莎拉的死絕對不是沒有意義的。

「我們兩個人都認為,人降生在這個世界上的時候,已經簽了能在世上活多久、什麼時候要離開的契約,你不會知道那是什麼時候,但你已經簽了約,」馬克說:「莎拉就是那天要離開的,這就是為什麼有那麼多巧合導引她走到那裡去。」

朱莉頷首道:「那是讓這件事在我心中、在我們兩個人心中出現意義的唯一方法。」

我們問上野千鶴子是什麼讓她一直筆耕不輟?她笑著回答: 「很遺憾地,憤怒會讓人保持活力。」 不知幸還是不幸,總是不斷有讓她憤怒的事情接連發生,這種強而有力的燃料燃了超過一甲子,使現年77歲的她仍然能生機勃勃的到處演講、組織女性主義團體,上野千鶴子說:「我並不是選擇要生氣的。以我這個年紀,其實只想過平靜的生活。但事情總是一件接一件發生,讓我不得不感到憤怒。」

堅持要動力,情感嘅支撐可以講係最緊要,因為時間好易消磨直到視而不見嘅麻木

上野千鶴子說,女性主義,其實是去翻轉「誰有權定義現實」,這也正是社會學者的工作,她視之為自己的天職,以對現況的怨恨為燃料,寫書、辯論、教育學生和民眾,都是為了改變人心。

簡單啲嚟講就係有話事權、能畀聽到。最終嘅目標係可以不受標籤化地相處

- 死刑之路

台灣司法實踐「修復」的道路,仍漫漫無期。2024年,憲法法庭審理死刑是否違憲言詞辯論當天,犯保協會當庭提交的專家意見書中,根據問卷調查,高達96.7%的故意犯罪致死案被害家屬贊成死刑。

尤仁傑表示,死刑存廢是一種價值選擇,雙方論據都有其道理。縈繞他心頭許久的問題是:「一個人為什麼認為死刑應該存在或廢除?」他推測,或許因民眾生活中諸多問題無法透過合理管道解決,當事人認為公義無法被伸張,便會失去對國家制度的信任,而死刑成為最後、也是最直觀的出口。

普羅大衆就係中意噉樣……

「政府一邊宣示要廢除死刑,卻一邊簽署執行令,把人殺掉。這種矛盾讓我非常震驚。」投入倡議25年後,林欣怡看見廢死運動走了如此長遠的路,來到一處她無法理解的境地。

「國家是一部機器,它不會自己殺人,而是派人去殺人。」彭仁郁表示,廢死聯盟的核心思考,是如何讓適切的刑事制度阻止殺人的循環,然而政府越是執行死刑,越是不負責任:「它只是暫時平息民怨,但這種集體性的情緒,會讓我們進入發洩情緒的行動化狀態,沒有辦法思考,也無法修復安全感。」

她進一步以精神分析中的「重複衝動」(repetition compulsion)指出,當社會的群情激憤沒有被好好處理,就會埋下惡性循環的伏筆。

彭仁郁強調,死刑議題涵蓋重建集體安全的複雜面向,國家卻選擇便宜行事,阻斷了思考和修復。對她而言,社會大眾的思考被刻意阻斷,即是威權體制的遺緒之一。她認為,集體長期浸淫在不安全感裡,使人們習慣以死刑來處理恐懼,對於釐清真相的複雜脈絡不感興趣,更不願思考真相與自身的關係。

彭仁郁看見死刑議題與轉型正義相似的難題,國家的粗暴不僅落在被執行者及其家屬,也作用在沒有被好好陪伴、經常感到不被尊重的被害人家屬身上。

王婉諭直指核心:「社安網應該是一種觀念,不是一個計畫。」她認為,社安網的核心在於前端的預防與支持,以避免後端問題發生後補救,政府從「計畫」出發,反使社安網的概念被簡化。

對她而言,一個理想的「系統」,是從家庭、學校情感教育開始,到衛政、警政、社政、司法、教育各方的無縫串連。目前計畫改善方向著重增加社工人力,卻未正視台灣社政資源長期不足,人力處於高勞動、高壓、低薪的困境,治標不治本:「我們應該思考,如何在前端多做一些什麼,不是等到社安網出現狀況後,才回頭補足社政能量。」

此外,王婉諭也以「旋轉門效應」,點出《精神衛生法》的落實困境。

她表示,精神病患在強制住院兩、三個月後,狀況好轉下返回社區,卻因缺乏支持機制導致病情惡化,再度被送進醫院。「病患不斷徘徊在家門與病院之間,正反映出社會安全網仍存在缺口。」她認為,建置「非監所樣態」的司法精神病院,並確立分級分流制度,才能真正接住這些墜落的人。

「國家應該讓人有機會被好好對待。如果大家可以安居樂業,也許會開始思考死刑之外的選擇。」王婉諭坦言,若司法精神病院更健全,或當《精神衛生法》確實落實,「我會比較能理解、比較能接受沒有死刑的社會。」

多年來她反覆思索:「如果台灣某天終究走向廢死,我們如何讓大眾想像一個沒有死刑的社會?」

但感覺都係無解……廢死之路遙遙無期,不過呢啲佈署真係無論廢唔廢都好應該去做

- 薯仔係番茄嘅後代?

好玩!薯仔同番茄原來都係屬茄屬,而且有極大嘅親緣關係!

單看地面上的部分,Etuberosum跟馬鈴薯沒什麼兩樣。但與現代馬鈴薯不同的地方是,不論在古代還是現代,Etuberosum與番茄都無法產生「塊莖」。 但是當古代的番茄與Etuberosum經過多年雜交、產生支系「馬鈴薯節(Petota)」後,一切都不一樣了。這個新支系開創了「塊莖」這個構造。

(...)

古代蕃茄貢獻了SP6A基因,負責讓地下莖膨大(也稱塊莖化,tuberization);古代Etuberosum則帶來IT1基因,能調控塊莖生長。

這項研究首次證明「塊莖」這個演化的重大發明,是由兩個物種雜交而得;並指出塊莖本身的特性,或許保住了馬鈴薯在基因重組後一命。 雖然光靠塊莖的無性繁殖,不利於對抗對疾病,但這也意味著新的「馬鈴數節」不需要透過有性生殖來傳宗接代。西哈根指出,這套自我複的能力「讓無法有性生殖的雜交譜系仍有辦法生存下去」,直到恢復繁殖力為止。

somehow都幾神奇,陰差陽錯令到雜交品種繁殖到落嚟,最後就睇科學家有冇計可以進一步改良到產生薯仔種子喇

- 饑荒研究

利用来自中国大跃进的历史数据,Kung和Chen的研究第一次指出基于理性的职业晋升激励同样是激进行为的重要原因。需要特别指出,该激励机制在改革开放之后的中国同样存在,只不过晋升的考核指标由大跃进期间的征收率转到了可以使“多数人受益(all-encompassing)”的经济增长(McGuire and Olson,1996)。该文的发现对理解改革开放之后的经济增长非常重要,并在更深层次指出为什么同样的政治集权加经济分权的制度设置(regionally decentralized authoritarianism,Xu and Sun,2009)会出现大相径庭的结果。

最近都睇緊一本書話最好唔set激勵,我明佢個邏輯,不過現實層面,呢個又真係最方便且有短期效益嘅機制……當然,講返歷史嘅事,首先係因爲上頭嘅指示就有問題,而激勵機制令到執行相關者唔再去思考究竟原因同目標係乜樣,跟住做咗,落力做就算。講真,如果有機會令到所有人都有思考能力,會係一個非常有效而理想嘅情況

- 工傷維權

在家等待的时间过于漫长,父亲意识到回不去以前的工厂了,提出想找点事做。父亲有手艺,工友建议他注册一个“鲁班到家”的账户,拎着工具箱就可以去帮人维修、做点手艺活,可是因为父亲已经超过55岁,实名认证都过不了,父亲对这些新兴的零工平台逐渐失去了尝试的兴趣。

他甚至想念在工厂朝7晚10的生活,因为他可以不用离家太远,“晚上在家的(工作)好一点,有家的味道”。父亲大半辈子都在工地上度过,有时候长时间和家人分居,有时候带着妻儿住在工地,回到家里吃晚饭、睡在家里的床上,可能是他为数不多的休息时间。

父亲再次进了厂。那时据他受伤已经4个月,断指的伤口已经愈合,只是还有一些刺痛感。这一次是一个食品加工厂,父亲去做简单的包装工作,工作强度低一点,但工作时长与之前相比有过之而无不及,也几乎没有什么劳动保障。因为时薪低于之前的技术工作,父亲更加期望可以加班了。

看到父亲仿佛从一个火坑跳进另一个火坑,我有时怀疑起维权是不是对的选择。决定维权——失去工作——等待赔偿的漫长过程——拉扯谈判——跳进另一个岗位的火坑,这个结果会比不维权好吗?我质疑自己拒绝私了的决定,如果不维权,父亲是不是还有机会回到之前的工厂,做让他有成就感的工作?

個人嚟講,確實唔維權可能開心啲?和解之後可以返工廠返工,不過,如果傷得更嚴重又點計?同埋傷咗同可能未來會受傷嘅其他工友?

而且本身作者嘅爸爸就係想返工,無關受傷同維權事;同埋好工真係少之又少,有都輪唔到年過55歲嘅人……大部分都係極度剝削

进入法律流程,我面对的却是在保护劳动者权益上,司法系统内部混乱、不堪重负的一面。提交仲裁材料和起诉材料时,我们都没有拿到立案回执,这就意味着限期办理的规定完全无效。我想起之前在仲裁庭里,工作人员桌面上堆积如山的案件,忍不住感慨,大多数想要依法维权的人根本不知道得等到什么时候。

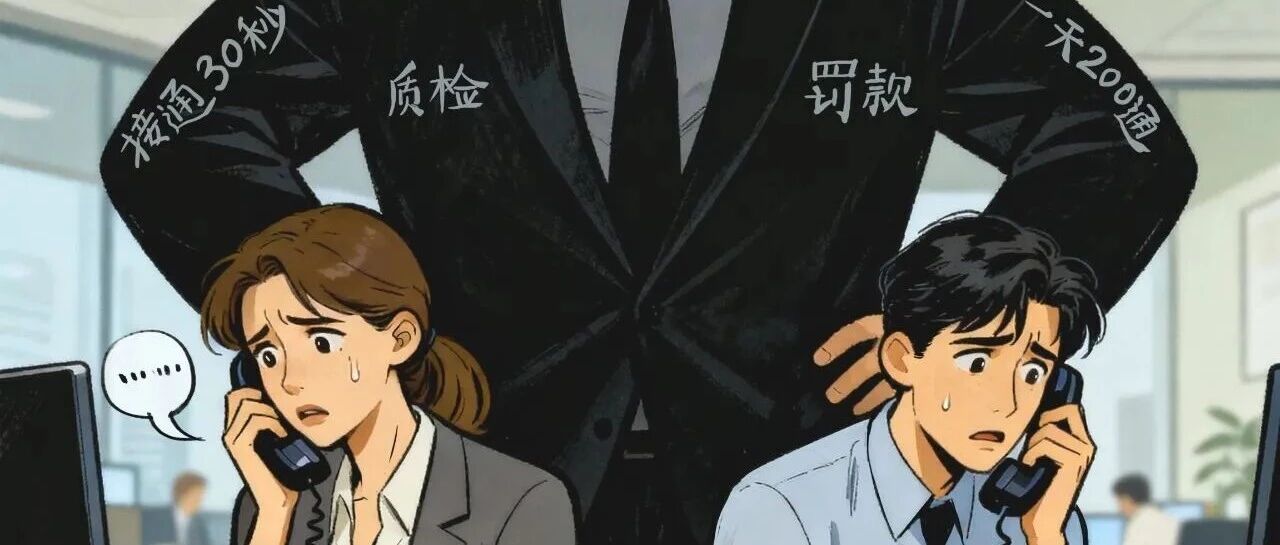

有经验的朋友告诉我,要一直打电话去催司法进展,甚至要摆出“泼妇闹事”的姿态,才可能有效。而法院的电话,在很多情况下都打不通,我至少给法院打过超百次的电话,接通的次数两双手就能数得过来。每次打电话前我都要先做思想准备,不知道该强硬、无赖一点,还是理性、容易沟通一点。因为对司法系统缺少了解和信任,我害怕和对面的法官、工作人员沟通不当,会影响父亲的案件判决。

我留意到,这份《司法解释》看上去对我父亲这样的底层工人有利,却在社交媒体上遭遇了一些批评。批评者认为,在利润率比较低的行业,诸如餐饮业,这份强调企业社会保障责任的《司法解释》,会让企业经营更加困难,而这背后,也许揭示了中国社会保障体系更深层次的问题。

面对提高了强制性、一致性的《司法解释》,民间有批评更有对策。我添加过多位劳务中介为微信好友,在朋友圈的招工广告中察觉到了变化的重点。《司法解释》发布后,不论是民营工厂还是外资工厂,招工岗位描述几乎一字不改,但会增加一句“以上工资包含社保”,社保的成本以这种方式转嫁给了议价权低的工人。

都算係好彩,有呢個解釋喺度撐腰

最终,按照法院调解结果,父亲工伤八级将拿到15万元的赔偿,分两期支付。同时父亲要自愿放弃工伤争议案之外的诉求,如加班工资、社保补偿等,双方就本案争议一次性了结,再无纠葛。

在等待的这一年两个月里,父亲已经在新的工厂工作了半年多,一生害怕“手停口停”的他对辛苦加班的代价和社保的必要性依然没有清晰的概念。今年,我父亲已经59岁,等他60岁退休后,养老金预计每月100多元。这笔养老金意味着,父亲不可能在达到退休年龄之后真的有机会休息,但职场上留给年迈父亲的工作岗位、保障都已越来越少了。

呢個都係大部分農民工嘅寫照……

- mass-shooter-creation machines

To understand the dynamics at play here, I spoke at length with Alex Newhouse, a researcher at the University of Colorado at Boulder who studies online extremism. He told me that the “proximate goal of these attacks is to entrench the shooter in the broader legacy of violence and propel the legacy further.” The idea, in other words, is to motivate someone else to become a shooter—by creating a public manifesto, leaving a trail of digital evidence, and even livestreaming attacks in some cases. “The more frequently the template shows up, the more likely it will repeat,” Newhouse said. “It’s not ideological in the sense that we tend to think about it. There may be anti-Semitic or fascistic elements therein, but the real incentive is the self-reinforcing legacy of these shooters.”

For that reason, Newhouse calls these groups “mass-shooter-creation machines.”

勁難搞,通過網絡自我增強同傳染嘅mass-shooter,同意識形態無太大關係

These individuals may not all share the same interests, yet they are fellow travelers on many of the worst spaces on the internet. Slater and Terran call this loose network the “Soyjak Attacker Video Fandom,” named in part after a message board started by 4chan users. This network, they write, “is best understood as a fandom or subculture; it has no official membership or leaders. The fandom goes beyond simply admiring mass attackers, and is truly an active and participatory subculture.”

This is all meant to be impenetrable to outsiders, which is one reason for the confusion that follows shootings such as the one in Minneapolis. But the dynamics are familiar: There are in-jokes, lore, and, most importantly, real people trying to impress their perceived peers.

正因爲隱藏喺粉絲圈、亞文化、邊緣文化之類嘅圈子,就好難十分精準地監管同預警。一旦行錯咗方向,要點樣回頭?互相鼓勵讚美繼承好恐怖……但都唔係完全冇辦法應對,只不過真係要多方努力齊頭並進:

To counter this dynamic, Newhouse thinks lawmakers, those in charge of news coverage, and even interested onlookers should redirect attention away from individual perpetrators. Instead, they should focus on how mass shootings are a social problem driven by networks and communities. Addressing the problem would mean tackling the loneliness and alienation that cause people to seek out or fall into these online spaces. It would require real changes to firearm access. It would mean finding ways to counter the degradation of real, physical communities that lead people to retreat to the digital world, and it would mean expecting tech companies such as the infamously permissive Telegram to take a more active role in halting the recruitment of children into dangerous groups. There are no politically easy or fast solutions.

而新聞媒體都要有所改變,過快地去標籤化or描述未必係真面目,尤其而家極度碎片化時代,發現一啲嘢就即刻報道出嚟,好可能變相幫恐怖分子宣傳

But more than 26 years later, these mischaracterizations endured, becoming foundational lore for young people who want to follow in the killers’ footsteps. The cycle that Columbine helped kick off has evolved into a subculture that is dark, unwieldy, and durable. Yes, it is an outgrowth of sick individuals, broken policy, and a nation brimming with firearms, but also of a culture that refuses to learn lessons from past tragedies. To break this nightmarish cycle, every bit of it has to change.

- 社會民主主義,民主黨嘅出路?

曼達尼本人相信,他在紐約初選勝出的模式可以在全美國複製,作為民主黨對抗特朗普及其「讓美國再次偉大」(MAGA)運動的一種戰略。他接受 MSNBC 主持人 Jen Psaki 訪問時形容,其選戰的核心就是對抗不平等,而這問題不單限於昂貴的紐約市,而是全國:「從東岸到西岸,美國人所尋求的,是那些願意為他們奮戰的人——不只是認同他們生活中所關切的事,更要真正為這些事努力、兌現承諾。」他又強調,關注勞工階層的困境,是回歸民主黨的初心。他6月29日在NBC Meet the Press 節目中被問到應否有億萬富豪時,說:「我不認為我們應該有億萬富翁,坦白說,這在當前如此不平等的時代,是一種極端的財富集中。」這番話更進一步惹主流政客及商界憂慮。保守派傳媒及共和黨人大肆批評他,總統特朗普更稱他是「百份百共產主義瘋子」。

方向係啱嘅,不過使唔使咁進擊?未必係好事,不平等有好多因素造成,單純從結果出發唔係解決之道

民主黨雖然不乏年輕政治新星,但該黨仍然緊握在一班長年壟斷政壇的老手手中,亦即AOC口中的「老人政治」。美國政壇出名「老」,「老」不僅是指年齡,還有連帶根深抵固﹑難以被動搖的利益。據瑞典Inter-Parliamentary Union的數據,美國國會議員平均年齡為經濟合作與發展組織(OCED)成員國最高,參議院平均年齡為63.9,眾議院平均年齡為57.7,雖然經上屆國會改選後,政客平均年齡已稍為下降。由1993年至2029年,除了奧巴馬8年,美國總統都是1940年代出生的一代,這個世代對美國政治有不成比例的影響。民主黨「老人政治」在去年總統大選更表露無遺:1942年出生的拜登去年原定競選連任,跟1946年出生的特朗普競逐白宮,本來好整以暇的民主黨建制眼見勢色不對迫拜登退選,換成未經初選洗禮的副總統賀錦麗出戰總統大選。整個過程由1940年出生的前議長佩洛西操作。

賀錦麗雖然得到民主黨建制精英支持,大金主亦慷慨捐款,籌款數字更破紀錄。不過,她的競選方式卻過時,反而特朗普的隨意及率性遠為選民受落,他上播客節目受訪接觸更多年輕選民,亦成功擴大選民基礎;而民主黨則跟政商精英關係太密切,得失原來的支持者。據《紐約時報》較早前分析皮尤民調(Pew Research)等最新數據,數以百萬計的年輕、有色人種與投票習慣不穩定的選民去年在大選中轉投特朗普,令賀錦麗敗選。特朗普拉攏了該群原本政治冷漠的選民,令民主黨失去優勢。

都係嗰句,臨危受命,已經唔差.不過都係要睇下一次初選都係點,始終都係要求變先至可以繼續吸引選民

不少分析認為,曼達尼在初選爆冷,與其說是因為其政治主張,不如說的是他的人格魅力及競選策略。這兩方面都跟賀錦麗大相逕庭。曼達尼現身不同平台,跟不同政治光譜的民眾對話,包括TikTok熱門節目 Subway Takes、同志節目Gaydar、主流傳媒節目The Late Show with Stephen Colbert 、不支持特朗普的保守派新聞網站 TheBulwark。曼達尼的短片亦在網上瘋傳。為曼達尼製作這些瘋傳短片的製作公司Melted Solids的創辦人Debbie Saslaw向《衛報》稱,他們的任務是放大曼達尼的真實個性:「你必須讓候選人做自己。」

《紐約時報》引述民主黨政治顧問 Evan Roth Smith 指出,紐約和全美許多候選人都承諾要重塑選民結構,但通常未能兌現,但曼特尼卻做到了。曼特尼勝出,不僅是因為新選民增加,擴大支持基礎,也因為他們努力爭取現有選民支持,甚至還針對去年11月大選投特朗普的選民。

有曝光度,有信念,有行動,好難唔吸引到人

主黨目前還未在去年大選失敗中恢復元氣,應該繼續走中間路線還是像曼達尼強調要「回歸初心」,民主黨似乎仍然猶豫不決。曼達尼的勝利是左翼意識形態的成功?還是競選策略奏效?無論答案如何,可以肯定的是,民主黨選民對建制派的不滿已清楚表露。如《經濟學人》指出,曼達尼意外擊敗科莫,原因或許與意識形態或策略無關,而是年齡。科莫雖然只有67歲,但為其背書的都是克林頓等民主黨元老。分區點票結果顯示,他在千禧世代人口比例最高的地區表現最為突出。該刊評論,選民對那一代兩次敗於特朗普、卻仍戀棧權力的政治人物,已深感厭倦。

- 放空

維吉尼亞大學2014年的一項研究發現,許多人寧願接受輕微的電擊,也不願獨自放空思考15分鐘。

不過科學研究顯示,靜下來是很重要的。「發呆」會啟動神經科學家所謂的大腦預設模式網路,這個腦部網路與創造力、情緒處理和解決問題有關。

「在過度刺激的現代社會中,花時間關注自己的內在和情緒,會讓人比較能掌控自己的思想與行為。」在首爾大學人類學系擔任副教授的精神病學家朴韓善(Hanson Park)表示。「這個過程可以減少與壓力相關的激素,長期來說,還可以有效緩解焦慮或憂鬱。」

真,都幾緊要講真

智慧型手機的影響很大。我常常不自覺地滑手機,尤其是在地鐵上。大家可以在地鐵上偶爾放下手機,觀察一下周圍的人,會發現所有人都盯著螢幕,感覺很妙。我年輕時,等待的時候自然而然會發起呆或做做白日夢;如今,人們已經習慣從YouTube Shorts和Instagram Reels等平台快速獲得多巴胺刺激,我們已經忘記如何什麼都不做。

我自己都有俾同化,不過我諗睇咗呢篇之後應該又可以堅持多幾耐時間

這個建議是我自己也需要的:強迫自己每週至少放空十分鐘,就算只有五分鐘都好。剛開始,你會覺得思緒雜亂,煩心事浮現,腦海中不停冒出未完成的任務。但是到最後,這些念頭都會沉澱下來。你可能會發現思緒變得清晰起來,或是意識到某些問題並不像原本以為的那麼重要。

- 運營商營銷電話

中國嘅情況就係,要上級政策指示出咗嚟先會執行,所謂政策先行……

所以,如果想唔被打擾?直接問對方工號;講明自己唔想接到呢類電話,要求入白名單;重大投訴:媒體、工信部之類

- 省市人口流失

这背后,除了出生率持续探底,人口流动也更趋“原地化”。第七次人口普查显示,全国 3.76 亿流动人口中,近七成为省内流动,较 2010 年提升 5.6 个百分点。

要錢就要有技術同攞命。發財已經係個逝去嘅白日夢,所以何必去個離家遠又賺唔到太多錢嘅地方?

在经济活跃、发展均衡的省份,人口在多个城市间“开花”;而在人口收缩地区,省会几乎成了唯一归宿。

發展唔平衡始終係問題,基本上都冇得揀

前期靠政策红利、产业布局吸引人才流入容易,真要留下来,却没那么简单。

岗位不多、赛道单一,是许多来到这里的青年面临的第一道门槛。在一些省会城市,能选的工作大多集中在大厂外包、销售客服等,既谈不上高薪,也缺乏成长空间。

他们曾以为,自己能从内卷的一线城市逃出,奔向一个兼顾生活和梦想的新目的地。然而,即便没有了房价、通勤和生活成本的压力,现实也远没有想象中的美丽。

理想只不過係理想,事實就係如果唔改變過度壓榨嘅情況,永遠都冇可能改變到唔平衡同冇希望嘅現實

評論留言区